朱庆澜,淡泊名利、心系于民,毕生从事慈善救济与抗日救亡事业,常年奔走于全国各地进行赈济救灾。

1928年至1930年陕西连续三年大旱,朱庆澜亲赴陕西视察,动员各地捐款救灾。当时他亲眼目睹陕西旱灾的惨状,深知水利的重要性,在泾惠渠筹建过程中,不遗余力捐款支持水利建设。

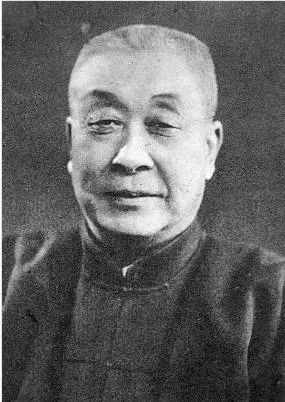

朱庆澜

朱庆澜(1874-1941年),字子桥,著名的爱国将领和社会慈善家。先后任四川副都督、黑龙江督军兼巡按使、广东省省长、中东铁路护路军总司令等重要职务。1925年,他放弃高官,全身心投入社会慈善救济与抗日救亡事业,先后任华北慈善团体联合会会长、天津赈济西北委员会副委员长、华洋义赈会及全国赈灾委员会等职。1941年1月13日,因积劳成疾,逝世于西安灾童教养院,享年68岁。

与水利的不解之缘

朱庆澜先生一生与水利有着千丝万缕的联系。

17岁时经与朱家交好的时任山东按察使兼河工督办松林介绍,在济南治黄河工委员会做河工。1930年长江大水,数省受灾,各界推朱庆澜为灾区工作组主任,他火速赶至,一面疏洪,一面救灾。1931年10月至1933年4月担任黄河水利委员会委员长。

陕西大灾因旱而起,为从根本上救济陕灾,必须振兴水利,朱庆澜对此深有感悟。他们专门约请陕西水利专家视察泾河与渭河流域,讨论将水量丰富的泾河或渭河水通过导渠引流方式,灌溉受灾农田。早先华洋义赈会一直坚持引泾项目费用来源为贷款,面对陕西的大灾荒,则改为捐款,直接参与工程建设,并委派塔德和安立森两位工程师参与工程项目。

泾惠渠第一部分是渠口工程,建筑滚水坝一座,开掘引水渠一道,以及展宽旧渠,添造桥梁等,约需60万元,由华洋义赈会、华北慈善联合会等慈善团体承担。工程不可缺少的水泥,由华北慈善联合会负责。为此,朱庆澜和李晋专程到河北唐山采购2万袋水泥,解决了工程之大需,也作为分担的10万元工程款的一部分。另外,檀香山华侨捐助14.5万元,华洋义赈会筹资40万元。

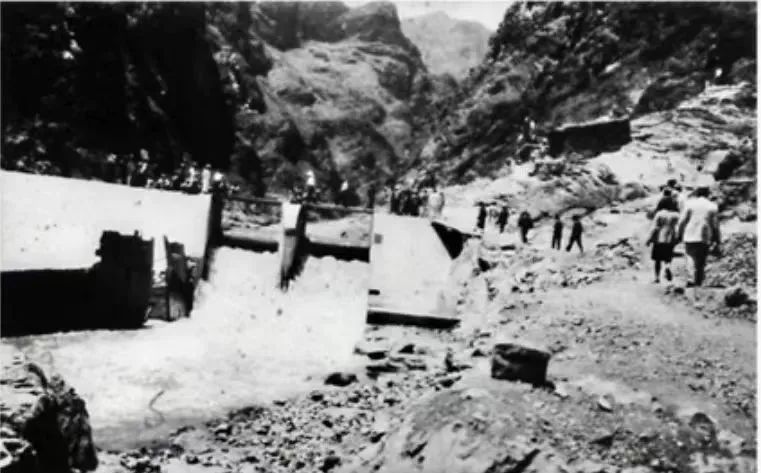

1930年12月7日,在张家山筛珠洞口隆重举行泾惠渠开工典礼。陕西省政府主席杨虎城、陕西省建设厅厅长李仪祉、陆军第十七师师长孙蔚如、华北慈善联合会会长朱庆澜及各界代表齐聚张家山。开工典礼上杨虎城说:“刚才听各位先生说,引泾开渠,因兄弟赞助,方能够有今日的开工,这话在兄弟觉得非常惭愧。因兴办陕西水利,是陕西省政府应负的责任。先省政府没力量,转请华洋义赈会办理,真有一点说不过去。”他又站在陕西本土人的角度说:“兄弟是陕西人,对故乡是休戚与共的……现在回到了陕西,诸事便不能诿之别人,所以便尽力地来兴办,为同胞谋利益!”

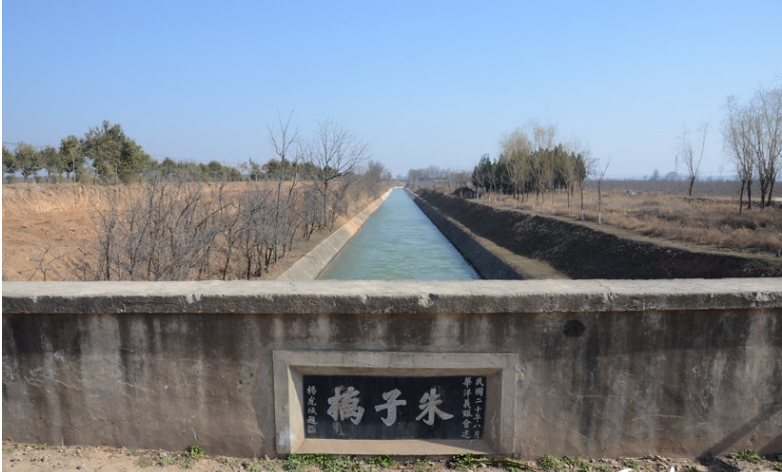

1931年泾惠渠工程竣工,在6月26日放水典礼上,时任陕西省建设厅长李仪祉讲道:“华洋义赈会、华北慈善联合会及檀香山华侨,于泾渠最有功德,应永远延之为顾问团体,并请求常派专家指导,襄助本省农工业之发展。”为了铭记朱庆澜先生的恩德,杨虎城将军将泾惠渠总干渠上的一座便民桥命名为“朱子桥”。

泾惠渠放水典礼

朱子桥位于王桥镇惠渠渠道上,桥墩为青石砌筑,桥面为混凝土浇筑。桥长20米、宽11米,桥洞高6米、宽5米,桥栏宽0.5米、高1.5米,两侧栏杆内侧各有石匾一块,二者均为阴刻楷书,南栏匾额为杨虎城题“朱子桥”三字;北栏石匾书“中华民国二十年八月由陕西渭北、华北慈善联合会朱子桥赞助修建,勒石以“纪念”等内容。

“朱子桥”匾额现存于陕西水利博物馆

救济陕西灾荒

民国十八年陕西大灾,赤地千里,饿殍遍野。为筹集赈款,他积极赴各地宣传陕灾,动员劝说大众募捐。1930年2月,时任东北筹赈会副会长的朱庆澜将筹赈会购买的大批赈粮亲自押送到陕西灾区发放,并实地勘察陕西灾情。他利用去北平的机会,向北平各慈善团体报告陕西灾情的惨况,同各界知名人士发起了临时筹赈陕灾急赈会。同年3月,他与天津各界人士商议将天津西北筹赈会与天津各募捐会合并,成立统一的筹赈机构——西北赈灾募款委员会,朱庆澜任副会长并负责购买和运输赈粮。5月,二次来陕赈灾后返回天津,立即发起了“三元钱救一命”的活动。6月4日,在天津法租界光明影院召开募捐大会,报告了二次勘灾情形,并放映灾区拍摄的灾民悲惨照片,会后分送各大埠电影院,使观者产生了强烈的心灵触动。6月11日,在中山纪念公园纪念堂召开第一次募捐会,当场募集赈款3万余元。5月12日至7月31日间,组织平、津两市的募捐活动,共募集40.9406万元,另在东北募集赈款20余万元。8月,朱庆澜等10多人代表华北慈善联合会携带赈款和赈粮第三次赴陕赈灾,历时5个多月,直到1931年1月初才返回平津。1931年3月又专程到上海为陕灾继续募捐,筹集赈款43.10万元,面粉1.5万袋。

在陕西赈灾勘察灾情时,朱庆澜数日之间马不停蹄,奔走在关中各地。当时有这样的报道:“大善士朱子桥氏,前往西路各县视察一节,已志前讯。兹悉朱氏由省启程后,初至扶风视察......后至益门镇,查勘某道沟募修之石桥工程......”“华北慈善会委员长朱子桥氏,于昨晨七时,同查勉仲、崔献楼及和尚等二十余人,分乘汽车三辆,前往乾县视察灾情。携有赈米数百袋,赈面一千余袋,并将安心头陀嘱为散赈之一万元赈款亦已带去云”。

期间,朱庆澜请冯玉祥让出军营三百余间,成立西安灾童教养院,又在灾情最重的扶风县设教养院,收灾童数百。他的善心义举,在陕西赢得了人们由衷的感激,被视为陕西人的救星。于右任返乡,在西安当面向朱庆澜表达感激之情,说:“我们陕西的子子孙孙永远不会忘记你的!”

保护文物古迹

为保护文物古迹,朱庆澜先生先后募修长安大兴教寺、西安大慈恩寺、大雁塔、扶风法门寺、白水仓颉庙、眉县斜塔、华阴少华寺等。

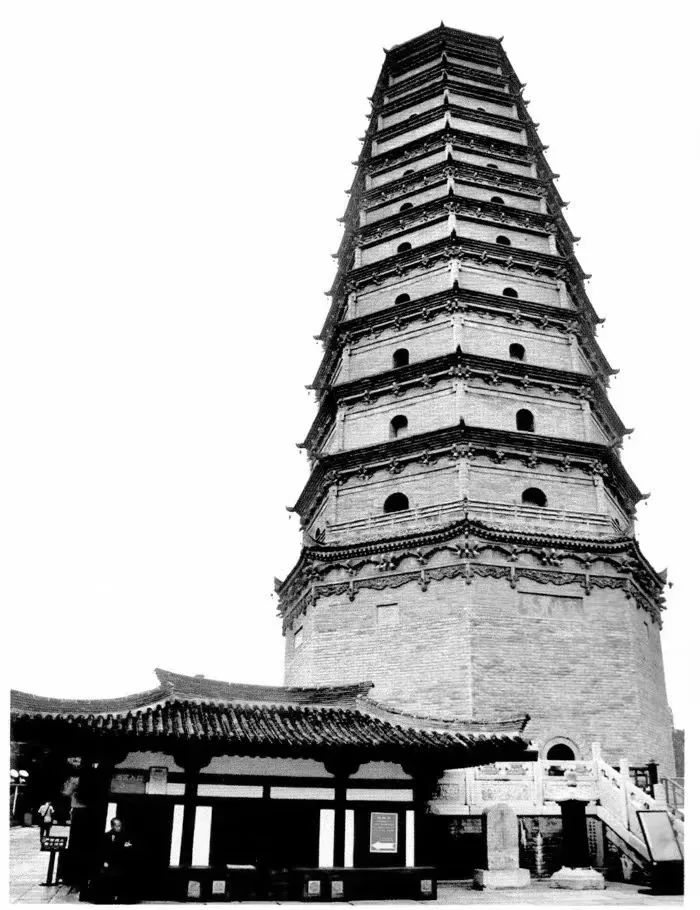

1937年,朱庆澜来到法门寺,眼前一片凄凉情景,遂决定重修法门寺,开展广泛义赈活动。1937年重修法门寺真身宝塔工程正式动工,为了妥善安全保管文物,朱庆澜专门成立了文物保管委员会,制定了极其严格的制度,以便相互监督和制约。

在修塔过程中,工作人员发现了许多极为名贵的宝物,为避免散失被盗,他以“佛财取之不详”,命人原塔封存,并保守秘密,使得唐代地宫宝物得以完整保存至今。

1932年,朱庆澜来泾查看灾情,看到昔日的皇家寺院一片荒凉,于是在其主持的华洋义赈会募集到的修筑泾惠渠的捐款中拿出一小部分,交付泾阳佛教会修补了太壸寺大殿,并将一些珍贵文物藏于大殿之后。

法门寺

在陕十余载,朱庆澜先生拯救灾民、支持水利、兴办教育、保护文物古迹。先生一生都在为救国救灾救民奔走呼号,为我国的慈善救济和抗日救亡事业做出了不朽贡献。