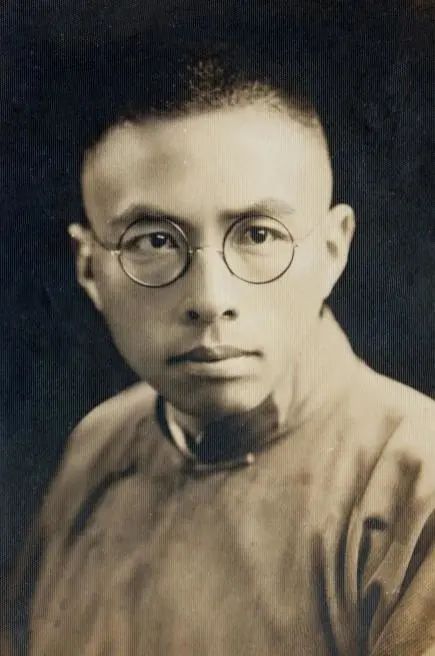

胡步川(1893—1981年),名正国,字竹铭,号步川,临海县城西(今临海市永丰镇)人。他与李仪祉,相差十一岁的师生,因现代农田水利工程而成莫逆之交。

胡步川是李仪祉先生最得意的门生,追随老师在陕西兴修水利数十年,在老师逝世之后,仍“固守岗位”,坚守“护渠之责”,参与建设的部分水利工程沿用至今,“永久垂惠于人民”。胡步川在《李仪祉先生年谱》中写道“不计个人权力,不见异思迁,而能踏到枵腹从公之诺言,皆先生精神所感召也。”

1.南京河海工程专门学校结缘

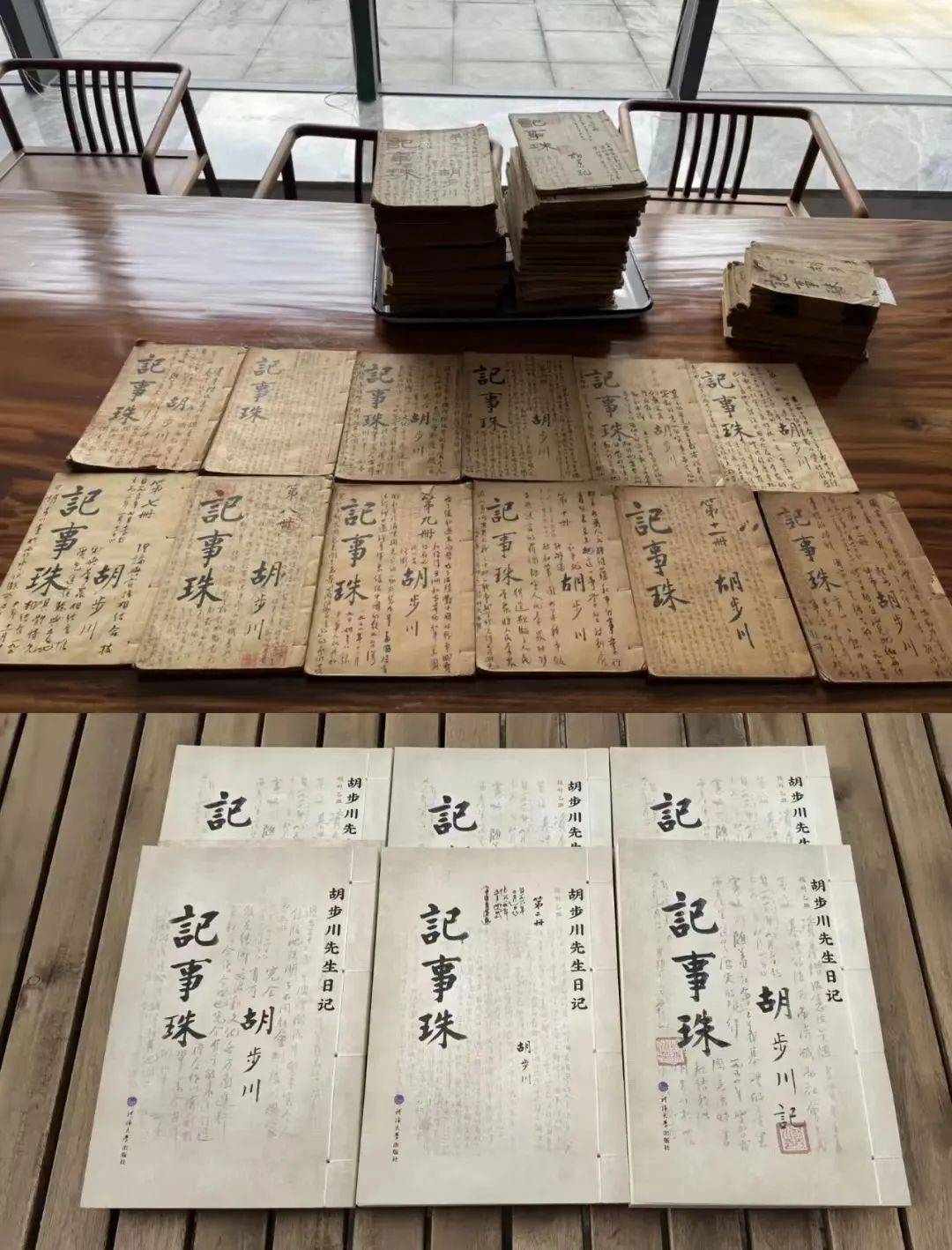

1915年,李仪祉先生参与创办南京河海专门学校,1917年,24岁的胡步川成为这所学校创立以来的第二届学生之一。那时候的河海,虽然是工科院校,但在教务长李仪祉先生的主持下,开明且文化多元,经常组织学术演讲、地质考察,社团活动丰富,这些都记录在《胡步川日记》中。

在校期间,胡步川的勤奋好学与优秀品质,受到李仪祉先生的赏识,他时常对其进行资助,而李仪祉先生高尚的人格魅力,对胡步川影响至深,他对老师的敬仰贯穿他的一生,终身奉老师为楷模,认认真真做事,认认真真做人。

2.陕西水文的践行者

如果说李仪祉先生是陕西水文的开创者,那么胡步川就是陕西水文的首位践行者。1920年,胡步川毕业后,被李仪祉先生留校任助教工作,并兼任校刊编辑,之后追随李仪祉先生一头扎入陕西水利建设最基础的工作——水文工作中。

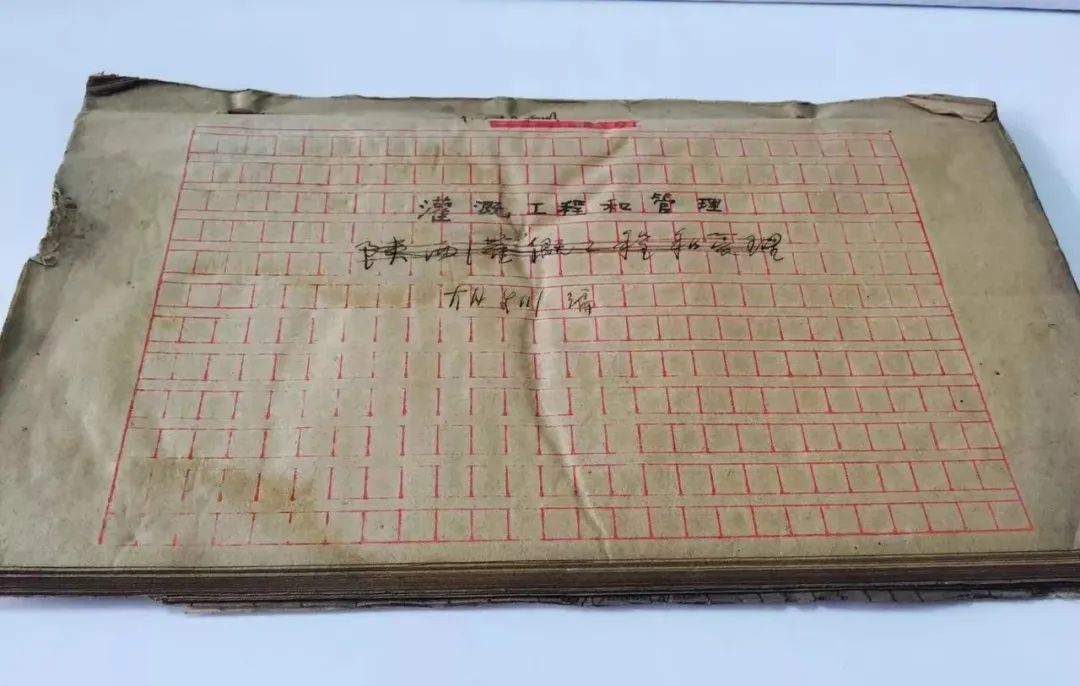

1922年胡步川随李仪祉先生到陕西,任渭北水利工程局测量队长,负责泾惠渠、渭惠渠、汉惠渠的工程测量,以及泾河、渭河水文站的设置,开启了最早的工程水文测量。今天留存下来的早期陕西诸河水道地形图、河流水文资料,大多留有胡步川的手迹。

1968年,据胡步川先生回忆:“(1922年)李仪祉要从南京河海专校回到他的陕西故乡做泾惠渠等灌溉工程,当时同学大都不愿到西北穷荒的地方去吃苦,我以为,(一)李仪祉先生有道德学问,跟他一起工作,可以得到他的教育和经验;(二)西北高原久苦干旱,我能到西北去做灌溉工程是西北农民所需,是学以致用;(三)长安是古都,我可以寻访古迹。我即辞母校助教职务,跟李先生去西北了。”

3.兴修西江闸、新金清闸

1927年,引泾工程被搁置后,胡步川随李仪祉先生去了天津,供职华北水利委员会,参与黄河水文站规划工作。这时,浙江招建西江闸、新金清闸,胡步川放弃高薪工作回到家乡做了两闸建设工程处的主任工程师。工程历时四年竣工,在黄岩、温岭平原上御潮、防淤、灌溉数千顷。二闸的兴建开启了中国水利工程师设计、建设大型水利工程的历史。当年的胡步川为此积劳成疾,落下了困扰终身的肺病。

当李仪祉先生专程到杭州看望大病未愈的胡步川时,师生彼此更加理解,感情更加醇厚,李仪祉先生嘱咐胡步川病愈后返陕工作。

黄岩西江闸闸墩竣工(1933年3月11日胡步川摄)

4.抗战时期守护水利硕果

1939年6月,渭惠渠举行第二次水老会议上胡步川先生讲到:“目下我国抗战走进后期,…我们有团结的精神,即不怕敌人的飞机和大炮。试看各战区我军的反攻,着着胜利,既是一个证明。兄弟希望此次会议的终了,各位回到乡间,更须振起精神,对于开辟农渠,增筑渠上各项建筑物以及襄助管理渠道等事,努力推进,务使渠务蒸蒸日上,增加后方的生产,以期增大前方抗战力量。”

李仪祉先生是“关中八惠”的规建者,而胡步川则是建设河渠计划的落实者、守护者。1935年,渭惠渠开工在即,李仪祉先生再次召胡步川西行,任渭惠渠建设的主要技术负责人之一,又回到了渭北水利工程工地上,这一呆就是二十年。

李仪祉先生去世后胡步川下决心继承先师嘱托,落实完成先师建渠计划。在任陕西水利局代局长时,只很短时间他就离开西安到兴平县出任渭惠渠管理局局长。他和他的同事们在抗战时期“固守岗位,各有护渠之责”,完好地使李仪祉先生水利事业的硕果存于陕西,他们以神圣的民族情感守护了关中兴建不到十年的灌溉工程。

胡步川任渭惠渠管理局局长的1938年12月至1947年5月近9年时间中成绩卓著,创造性地建立了灌区水老会自治组织,之后他又组织了灌区清丈,一一确认用水户的水权,当年缴纳水费的注册灌溉面积达到57.6万亩。渭惠渠创造了水利工程投资模式,以及官方管理与灌区自治管理权、责、利三者结合的机制。

5.积极投身新中国水利事业

新中国成立后,胡步川先生以极大的热情投身于新时期的水利事业中。1950年就任陕甘宁地区军政委员会水利部主任,此后以军政委员会水利部主任的职务在西安浐河、灞河指挥过堵口复堤工程;在宁夏银川平原主持修复唐徕渠、汉延渠、惠农渠、大清渠等灌溉工程;他率队踏勘陕甘宁边区诸河,为兴建新的灌溉工程选点。

1954年任职于西北水工试验所,两年间西北所水工、土工、灌溉三大试验迅速发展起来。先生利用渭惠渠跌水,为所里建了一处水电站,极大地改善了科研条件。在他离开时在职研究人员已有111人,西北水工试验所成为50年代初期国内研究实力最强的水利科学研究机构。

1954年8月,胡步川在西北水工试验所

6.水利史研究的领军人物

胡步川先生是水利史所第一任所长,他十分热衷水利史研究。他有水利工程专业背景,也有历史学和古文的根基,遍读水利史、历史地理和农史典籍,以及研究论文和学术专著,对学科现状了如指掌。

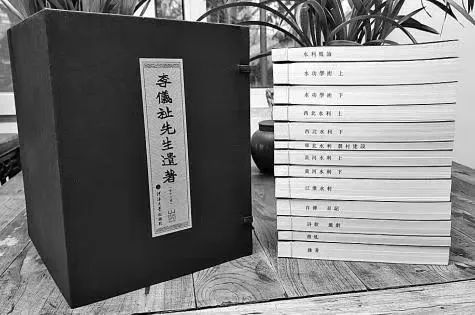

他曾提议编纂《中国水利历史地图》《中国闸坝工程》;校注《行水金鉴》《畿辅河道水利丛书》等水利典籍;编著《李仪祉先生年谱》《李仪祉先生遗著》《水利工程技术史》《灌溉技术史》《李仪祉文集》《中国水利史》等(后两部已遗失),并留下了186册日记、1000余幅水利工程照片、水渠设计图纸草图,具有珍贵的学术价值和史料价值,为中国水利史研究提供了重要的参考资料。

胡步川部分著作

7.首次提出“水利遗产”一词

1956年,胡步川先生在他的学术报告《从苏联未来的四大水利工程讲到我国的水利遗产》中提出了新议题——水利遗产。

他从《尚书》关于大禹治水、九州平成的记载,讲到元明清的江河治理和河工著作。列举历代代表性水利工程,以及古代水利文献,阐释了水利遗产的学术范围。

他分析水利遗产并阐发他的思想:水利可以学外国,但是有几千年历史的中国水利是有值得发掘的科学和技术的。他以宁夏汉延渠、唐徕渠为例,介绍了古代堰坝、引水长湃等古代灌溉工程技术特点和传统河工材料和结构。在当时现代坝工技术备受推崇的时代,胡步川先生指出,水利遗产是无穷无尽的宝藏,他疾呼研究水利遗产的科学和技术。

六十年后,都江堰、宁夏引黄灌溉工程、郑国渠等古代水利工程相继列入世界文化遗产或世界灌溉遗产名录,它们不仅持续发挥作用,而且成为地方文化旅游资源和振兴乡村的抓手。先生关于水利遗产的论述彰显出他的专业洞察力和学科全局发展的把握能力。

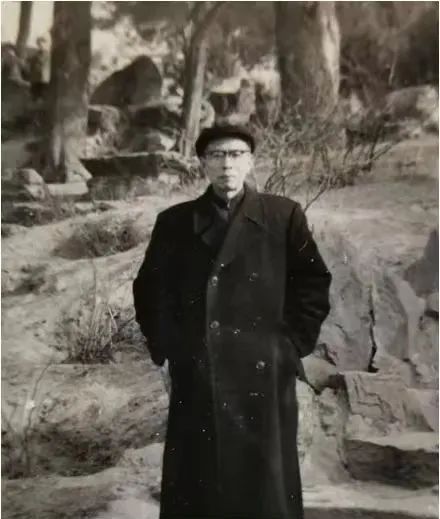

胡步川先生于北京紫竹院公园(1966年)

胡步川先生学养深厚,著述颇丰,除长期从事水利工程设计、建设、管理工作并取得突出成就外,还喜诗词,善书画,著有诗集《雕虫集》(上下册)、《怀乡诗集》(四册)、《遣怀集》(四册),共收录诗作千余首,并留有各种字画五十余幅。

(谨以此文纪念胡步川先生诞辰130周年)