习近平总书记参观汉中市博物馆时强调:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神。”

汉江,发源于陕西省汉中市宁强县的嶓冢山,有“天上银河、地上汉水”之美称,在维系先民繁衍生息的同时,也孕育出灿烂辉煌的汉水文化。

循着总书记的足迹,我们一起观汉风汉韵,感悟汉水流域千年文化的传承。

1.《山河堰落成记》摩崖

《山河堰落成记》又名《重修山河堰》,是《石门十三品》之一,也是山崖间104种摩崖石刻中形体最大的一块碑刻,现藏于汉中市博物馆。

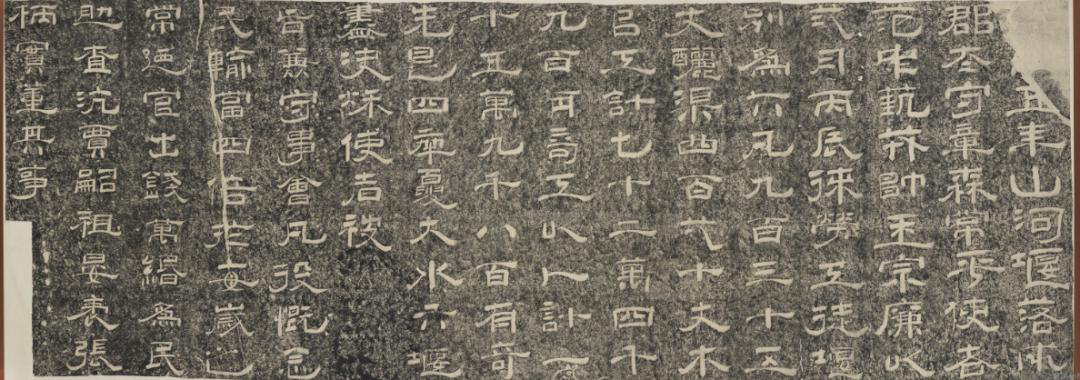

《山河堰落成记》整拓

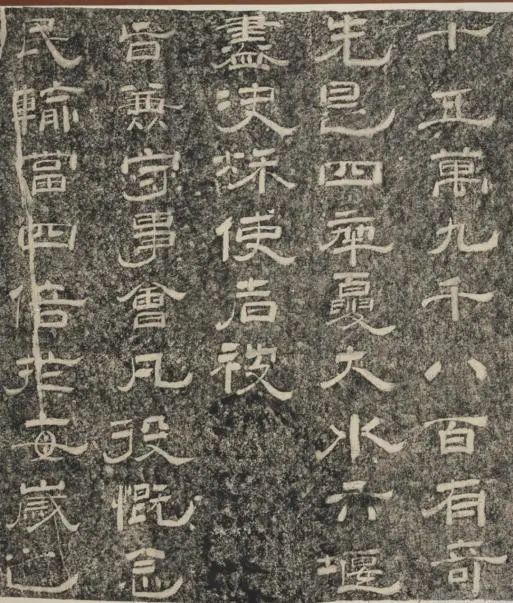

《山河堰落成记》是南宋光宗绍熙五年(公元1194年)镌刻在陕西汉中石门南数十步褒河西侧山崖上的石刻,由南宋隶书代表人物时任南郑县令的晏袤书。其下距谷底300厘米,上距汉魏古栈道壁孔约220厘米。摩崖通高226厘米,上沿宽510厘米,下沿宽506厘米,全文16行,共137字。主要记述了南宋年间水患严重,山河堰被冲毁,官民共同修筑的历史,并清楚记录了使用的料、工、钱和主持修筑的情况。摩崖中这样写道:“绍熙五年,山河堰落成,郡太守章森、常平使者范中艺、戍帅王宗廉,以二月丙辰徕劳工徒。堰别为六,凡九百三十五丈,酾渠四百一十丈。木以工计,七十二万四千九百有奇,工以人计,一十五万九千八百有奇。先是四年夏,大水,六堰尽决。秋,使者被旨兼守事,会凡役,慨念民输当四倍于每岁之常,乃官出钱万缗,为民助。查沆、贾嗣祖、晏袤、张丙实董其事。”

20世纪60年代末至70年代初因修建石门水库,文物工作者在水库蓄水前,选取了淹没区内不同历史时期的精品石刻,凿迁至汉中市博物馆中进行保护。

《山河堰落成记》局部

《山河堰落成记》虽刻于南宋,但关于山河堰的历史,我们要从秦末汉初讲起。

2.山河堰修建历史

古山河堰图

山河堰,位于陕西省汉中市汉台区河东店镇褒河口,因褒水又名山河水而得名。《宋·山河堰赋》碑载:“山河堰盖汉相国酂侯(肖何)、懿侯(曹参)之所肇创。”故也称作萧何堰、萧曹堰。

《汉中府志•水利志》载:“万古萧何堰,褒斜北面南。石泾盆琢玉,川激水无蓝。星象开天汉,云龙寄斗潭。休登岩穴路,不忍见殽函。”山河堰不仅对汉中地区的农业发展起到了重要作用,解决了引水灌溉的问题,也让当地老百姓丰衣足食,同时解决了刘邦在楚汉之争中军粮供应的问题。“汉南水利之大者,无如山河堰”这是《褒城县志》录崔应科《四六分水记》中对山河堰的评价,足以说明山河堰在当时可称得上是一项大型水利工程。2017年,“汉中三堰”(山河堰、五门堰、杨填堰)列入世界灌溉工程遗产名录。

管理机制

设置了独立的管理机构。史书记载,全堰有总理,支渠有首士,各堰有堰长,田间渠道还有小甲,各负其责。

制定了严格的管理制度。北宋时山河堰的管理制度已经比较完善,在渠系配水方面已有一整套设施,规定了各方的投劳投资。明代有了上下坝轮灌的协定。清代详细规定了支渠、斗渠水口尺寸及轮灌时间。

官、军、民共同经营。山河堰从建成就备受历代地方官吏与驻军将领的重视,多次组织民众和军士进行整修加固。同时,民间对山河堰的用水也制定了乡规乡约,形成了官、军、民共同经营的特点。

代代相因

山河堰以石堆砌,用木桩固脚进行截流的结构特点,造成汛期很难抵御洪水的冲刷,屡修屡毁。

据古代地理典籍记载,西汉时期山河堰以及褒水边的县城,曾多次被水冲毁。西汉后期至东汉初期,没有修葺山河堰的记载。到了三国时期,诸葛亮屯兵汉中,曾对山河堰进行过整修。到了宋朝,山河堰进入灌溉史上的鼎盛时期。北宋大中祥符年间,汉中知府许逖“疏濬旧堰,采木石修之,堰成,岁大丰。”南宋时期,吴玠、杨政、吴璘、吴拱对山河堰的修缮史书都有明确记载。明、清以来,又多次复修加固。1940年,按照李仪祉先生设计规划,在原山河堰一堰处,修建了褒惠渠渠首,山河诸堰都纳入褒惠渠灌区。

1975年,扩建了褒河引水灌溉渠系,褒惠渠所灌溉田亩全部纳入石门南干渠灌区,灌溉面积达19.5万亩。

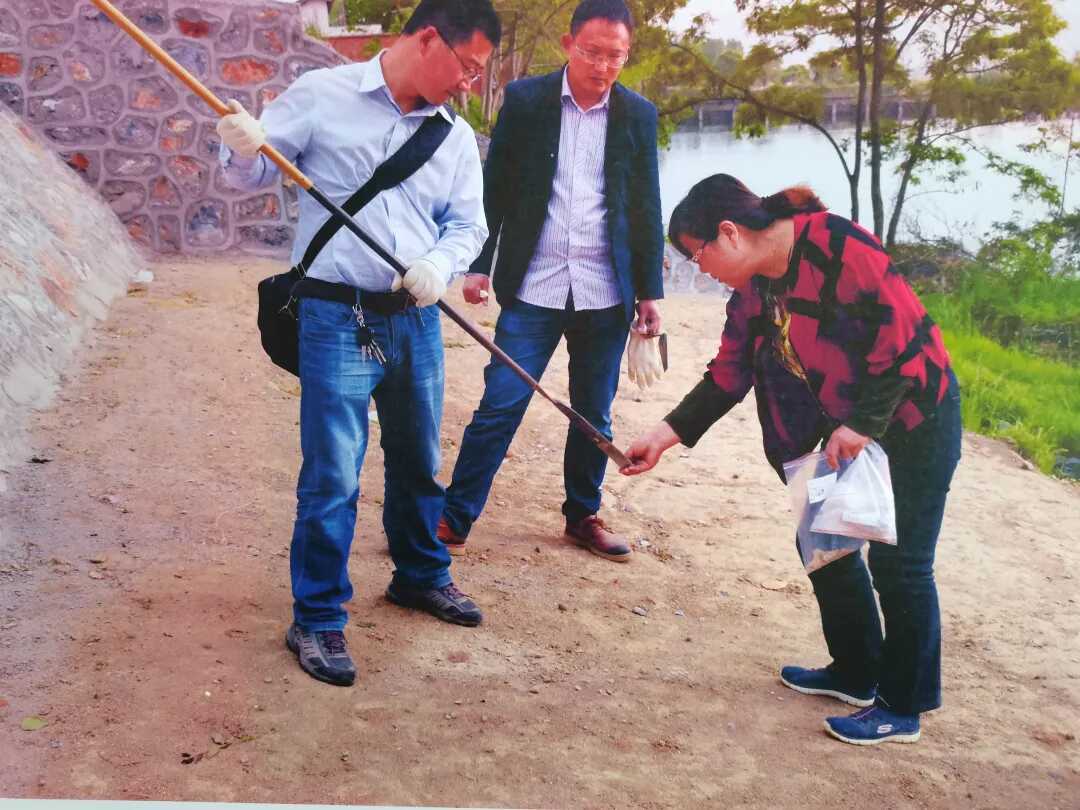

2017年“汉中三堰”申遗,陕西省考古研究院专家对山河堰遗址进行勘测挖掘,发现二堰堰头的木桩有80余根,经采用14C-AMS方式检测,确定山河堰这批木桩的时间跨度为1200年左右,大约从北魏开始至明清结束,说明了历代对山河堰都有修缮。

2017年考古现场(一堰夯窝遗址)

以木为桩

南宋《山河堰赋》载“是堰也,围之以木,聚以石,每岁孟陬,鸠工聚材以修缮。”雍正《陕西通志》载“山河堰渠首工程以“巨石为主,锁石为辅,横以大木,植以长桩”。严如煜篡修的嘉庆《汉南续修郡志》卷二十《水利》载有“相传以柏木为椿,在鸡头关下筑堰截水,东西分渠,盖褒城田。”

史料记载的山河堰“以木为桩”在后期的考古发现中也得到了印证。与在民国28年(1939年)修建褒惠渠大坝时,在坝基地带挖出木桩千余根,高丈余,围砌巨石,是一致的。对这一事件民国28年(1939年)的《陕西水利》中就有:“该堰位于褒城县东门外,堰长320米,底部贯以木桩,卵石垒砌”的记载。20世纪80年代,在水文考古普查时,也发现了山河堰用木桩砌堰体,用石块砌骨架。

2017年二堰堰头考古现场发现木桩

山河堰木桩的考古发现,对山河堰的修建年代、位置、灌溉系统、结构特点、修缮历程等都具有重要的实证价值和历史研究价值。

山河堰木桩(现存陕西水利博物馆)

《一曲山歌汉中情》中唱到的“枫林瀑布美不过山河堰,古汉台遥望一江两岸”,赞颂了古堰历久不变、滋润汉中沃野的恩泽,也承载了人们对汉中、对汉水文化的眷恋与自豪。