他生于1882年,逝世于1938年,一生短短五十六个春秋,却将毕生献给了中国的水利事业,创下了我国水利发展史上的十个“第一”,他便是我国近现代水利先驱——李仪祉。

1909年,受西潼铁路筹备处派遣,李仪祉赴德国柏林工业高等学院土木工程科攻读铁路和水利,学习之余进行了实地考察,目睹了西方发达的铁路和水利事业。

1911年10月,辛亥革命爆发,先生抱着一腔热情“收束行李,挟上抢,回国去,也参加革命”。可惜时局动荡,英雄一时无用武之地。

1913年,李仪祉陪同陕西省水利分局局长郭希仁考察俄、德、法、荷、比、瑞水利。郭希仁深感中国水利之凋敝,恢复郑白渠之迫切,与李仪祉“水利救国”的宏愿不谋而合。

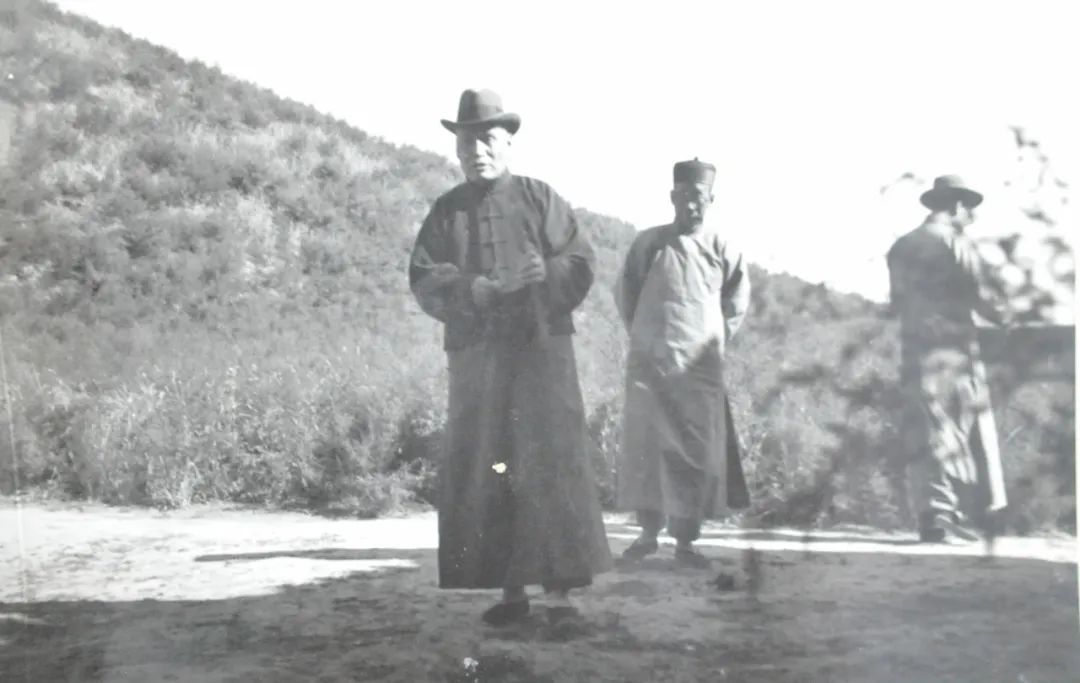

1913年李仪祉在德国留学

李仪祉随即进入德国丹泽工业大学专攻水利一门,决心终生以治水为志,将西方先进的水利工程科技引入中国,振兴中国水利事业。

1915年,李仪祉学成归国,因陕西政局动荡,财政困难,无力兴修水利。

应张謇的聘请,先生参与创办中国第一所水利专科学校——南京河海工程专门学校,并担任教务长、教授。

“创校初期,一切课程编制,多出李仪祉教授之手”。执教七年间,培养了200多名中国现代水利骨干科技专家,为近代水利教育事业做出了卓越贡献。

1915年,河海工程专门学校创建之初借用江苏咨议局房屋为校舍

李仪祉先生回国后,第一步即通过著述、教育,将西方先进的水利科学技术介绍给国内。

在南京河海工程专门学校执教时,国内还没有一本现代化中文水利工程书籍,各门专业的水利专用名词少之又少,李仪祉坚持结合实际编写《水工学》《水力学》《水工试验》《潮汐论》《中国水利史》等中国教材,翻译《宇冰学说》《诺模术》《实用水力学》等水工学资料,系统介绍、阐述了当时西方水利科技的最新成果,为中国近代水利的发展奠定了良好的理论基础。

李仪祉不仅是西方水利科技的早期传播人,而且是实践西方水利科技的第一人。

1928—1930年,陕西连续三年大旱(民国十八年年馑),民不聊生,1930年杨虎城将军主政陕西,急召李仪祉回陕任省政府委员兼建设厅厅长,启动引泾工程——泾惠渠。

在建设中邀请欧洲水利专家,引入了现代化的施工方式,使用经纬仪等新式仪器勘测布线,采用洋灰(水泥)等新材料,自备火力发电,利用轻便铁轨运输,加快工程进度。泾惠渠于1930年12月开工建设,1932年6月就实现了一期工程竣工通水,灌溉农田50万亩。1935年二期工程完工,扩灌至70万亩。泾惠渠也因此成为中国现代水利工程之典范,开创了我国现代水利的先河。

李仪祉(左一)在泾惠渠

1931年,李仪祉先生会同其他水利专家,针对当时水行政不统一、水利资源缺少整合、水利工作者凝聚力不强等状况,倡议创建“中国水利工程学会”,即现在中国水利学会的前身。

李仪祉先生被推举为学会会长,并连任1~6届,直到逝世。他在担任会长期间,竭智尽忠,殚精竭虑,集结了一批水利专家学者,并主持创办了会刊《水利学报》,以此广泛传播水利科技。

1933年4月,李仪祉先生受命于危难之时,负责筹建黄河水利委员会,并出任第一任委员长兼总工程师,全力投入治黄工程。他不畏艰险,亲赴黄河上下游踏勘水情、地势,积极组织黄河抢险。

1933年 8月,黄河决口泛滥,国民政府在南京成立黄河水灾救济会,李仪祉先生积极组织防洪抢险,救济灾民。

1934年,他长途跋涉,到黄河上游考察。同年,黄河在贯台决口,他组织抢险。

1935年,黄河又在董庄决口,他奉命加修金堤。

李仪祉先生十分注重河道模型试验,在学校授课和撰写论文时,多次介绍德国河道模型试验技术,以期科学治理黄河。经李仪祉先生设计促成,1932年在德国奥贝拉赫水工试验所进行了黄河河道治理模型试验,并推荐在德国留学的工程师李赋都参加试验。这是中国治黄历史上开展的第一次河道模型试验。

为了不依赖外国,李仪祉先生大力倡导建立中国自己的实验室和科研机构。1928年,李仪祉先生等倡议设立河工实验室,1935年11月12日在天津举行了中国第一水工试验所落成典礼,同时开始进行官厅水库坝下消力实验。

中国第一水工试验所

李仪祉先生在继承中国古代治水经验、介绍西方水利科技的基础上,创造性地确定了一大批水利专业术语,首次给水利和水利工程明确了定义。

他指出,水利是兴利除患事业,凡利用水以生利者为兴利事业……凡防止水之为害者为除患事业;提出水利工程囊括八项工程——防洪、排水、灌溉、水力、水道、给水、河渠、港工。

李仪祉先生对水利、水利工程的定义,明确了近现代水利事业的发展目标和方向。

1934年李仪祉陪杨虎城在洛惠渠工地视察

全面开发,综合利用。中国自周秦以来对于河流治理和水资源的开发利用总是“单打一”居多,李仪祉先生吸纳了历史上的合理意见,又根据西方近代治水思想的新主张,形成了“全面开发、综合利用”的水利规划思想。他首先提出“治理黄河要上中下游并重,防洪、航运、灌溉及水电兼顾”,开创了“综合治水”的先河。

统一黄河水政。1933年,李仪祉先生在《黄河水利委员会工作计划》中,提出“全河应有统一之管理,不宜以省区割裂”的观点,比现在所倡导的“流域水资源统一管理”要早70年。