汉六辅渠与秦郑国渠关系之探讨

Examining Relations between the Liufuqu Canal in the Han Dynasty

and the Zhengguo Canal in the Qin Dynasty

摘 要: 在秦郑国渠修建之后、汉白渠修建之前,倪宽建议并修建了六辅渠。六辅渠的具体位置和对郑国渠的相辅作用,目前有两

种不同观 点。本文通过查对有关文献资料,结合考古发现、地形地貌特征,从郑国渠与白渠渠系布置、技术设计与灌溉

运行关系等方面,分别对两种观点进行了分析探讨。

关键词: 六辅渠 郑国渠 相辅关系 探讨

Abstract: In the period after the construction of the Zhengguo Canal in the Qin Dynasty and before the

construction of the Bai Canal in the Han Dynasty, Ni Kuan, a senior officer in the Han dynasty,

recommended and presided over the construction of the LiuFuqu Canal. There are two different

ideas on the construction location and contribution of the Liufuqu Canal to the Zhengguo Canal.

Based on ancient literatures and archeologyical evidences, the piece discusses the two points of

view in terms of thelayouts, technical designs, and operations of the Zhengguo Canal and Bai

Canal relative to local landforms.

Keywords: Liufuqu Canal; Zhengguo Canal; complementary relation; discussion

我国古代三大水利工程之一的秦郑国渠,首开引泾灌溉之先河,促成了我国历史上第一个多民族统一王朝的建立。它对其后历朝历代兴水治水、发展经济都产生了深远的影响。在郑国渠之后,单就引泾灌溉工程而言,先后有汉白渠、唐郑白渠、宋丰利渠、元王御史渠、明广惠渠等(清代龙洞渠因其是拒泾引泉,故在此不提)。所有这些灌溉工程,其实质均是在原郑国渠的基础上不断将引水口向上游迁移的改建或续建。直到民国时期,水利大师李仪祉先生采用现代科技手段建成泾惠渠,一直灌溉着关中地区145万亩农田。引泾灌溉工程的发展历程及其对经济社会的贡献凝结成“善治秦者先治水,善治秦者必治水”的至理名言。

继秦郑国渠之后,汉代是我国古代历史上兴水治水的蓬勃发展期,先后建成了漕渠、龙首渠、昆明池、六辅渠、白渠、灵轵渠、成国渠等水利工程,为汉唐盛世奠定了坚实基础。

1.问题的提出

在汉代兴建的诸水利工程中,与秦郑国渠直接相关的是六辅渠和白渠。其中白渠发挥效益最大、也最为有名。《汉书·沟恤志》记载民谣歌颂白渠:“田于何所?池阳、谷口。郑国在前,白渠在后,举臿为云,决渠为雨。泾水一石,其泥数斗,且溉且粪,长我禾黍。衣食京师,亿万之口”。但是,在白渠之前16年(即公元前111年),由左内史倪宽建议修建的六辅渠在什么位置?它是如何相“辅”郑国渠的?

关于六辅渠,史料记载相对简略得多。司马迁在《史记·河渠书》中写到“朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田;而关中辅渠、灵轵引堵水(通诸川);皆穿渠为溉田,各万余顷。”班固在《汉书·沟洫志》记载:“自郑国渠起,至元鼎六年,百三十六岁,而为,奏请穿凿六辅渠 ,以益溉郑国傍高昂之田。”颜师古注:“在郑国渠之里,今尚谓之辅渠 ,亦曰六渠也。”明代著名理学家马理撰写的《重修泾川五渠记》碑文中写到:“其(郑国渠)后泾流下,渠首仰不可用;六河亦下甚,渠南北尾俱断不可用。……盖兒(倪)公谓郑渠中断,不可用,而所会河存,乃各自上流为渠以辅郑,故曰「六辅」耳”。

以上史料交待了六辅渠的修建背景及其作用,但对其具体位置,则是“后人志之无定所”[1]。由此就产生了两种不同观点:一种观点认为六辅渠是在郑国渠上开了六条小渠道,来灌溉郑渠旁地势较高的农田;另一种观点认为是在郑国渠所横绝的六条河流的上游开设引水口,分别引六条小河的水来补充郑国渠流量,以保证或恢复郑国渠应有的灌溉效益。两种观点各有其依据,但其却又并不充分。究竟哪种观点更切合实际、更为合理、可信?要厘清这个问题,还得从史料解读、考古发现、六辅渠之前的郑国渠和之后的白渠的工程布设、水的基本特性、实际地貌特征等进行综合分析。

2. 郑国渠、白渠的基本情况

2.1秦郑国渠

公元前246年,韩惠王为了拖延秦国向东扩张,遂派“间谍”水工郑国游说秦王实施“疲秦计”。秦王赢政采纳了郑国的建议,动用十万民工、历时十年,建成了长300余里(约合今126公里)、可灌地4万顷(约合今115万亩)的大型引泾灌溉工程“郑国渠”。《史记·河渠书》中写到:“令凿泾水,自中山西邸瓠口为渠,并北山东注洛三百余里,欲以溉田”;“渠就,用注填阏之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯,因命曰郑国渠”。

2.1.1郑国渠的渠道走向

北魏郦道元《水经注·沮水》中基本写清了郑国渠的走向:“渠首上承泾水于中山西邸瓠口,渠渎东迳宜秋城北,又东迳中山南。……郑渠又东,迳舍车宫南,绝冶谷水。郑渠故渎又东,迳巀辥山南,池阳县故城北,又东绝清水,又东迳北原下,浊水注焉。……又东与沮水合。……沮循郑渠,东迳当道城南,……又东迳莲芍县故城北,……其水又东北流,注于洛水也。”就是说,郑国渠从今泾阳县王桥镇上然村西北2公里左右的泾河左岸引水,自西向东,郑国渠是沿北塬脚下较高地势,自西向东延伸,先后经泾阳白王乡杨赵村、三原县城北、阎良官路村、渭南交斜镇来化村——下吉之间,然后偏北行,注入洛河。这与近年来西安考古队在咸阳境内的考古发现基本是吻合的。

2.1.2 郑国渠的横绝技术

郑国渠自西向东行途中,“横绝”冶峪、清峪、浊峪、石川、温泉诸河,最后退水入洛河。从现有资料看,对其“横绝”技术尚无准确描述。但可以肯定这是渠道与河流的平面相交工程措施。笔者现场查看了西安考古队在阎良官路村断崖上发现郑国渠与原石川河床相交的断面,此处郑国渠底与原石川河床高程大致相当。更证实了平面相交的观点。

从水利工程技术角度讲,渠道要与河流平面相交而过,必须解决好两个问题,一是必须保证渠道穿过河道而设计流量不减小;二是不能彻底阻断河道,以保证河道超限水量能自然地继续沿河下泄。能同时解决好这两个问题的工程措施,今天说来可有各种措施和途径,但对于古代来讲,唯有溢流堰这一种形式。早在宋朝时,溢流堰就应用于陕南的子午堰、金洋堰等,民国时期李仪祉先生更是在泾惠渠、洛惠渠、渭惠渠、梅惠渠等渠首引水时将溢流堰的作用发挥到极致。

2.1.3 郑国渠的断面尺寸及比降

目前,考古确定的郑国渠引水口高程约442m。虽然入洛口位置尚未判定,但依郑渠“莲芍县故城北,……其水又东北流,注于洛水也”以及其总长度大概判断,其入洛口大致应在今蒲城县钤铒乡和大荔县羌白镇范围内,此处距洛惠渠首大坝约30公里左右。洛惠渠首大坝河床高程407m,洛河河床平均比降1.98‰,则入洛口范围内洛河河床高程应在350—370m之间,由是推算出郑国渠渠道平均比降约0.64‰左右,与陕师大李令福教授在《秦郑国渠的初步研究》[2]中引用的0.6‰是基本一致的。

根据社科院西安考古队在古栎阳城北发掘的郑国渠断面看出,郑国渠的宽度在20-30m,深度8—9m,渠堤已低于目前地面2-3m左右。

2.2 汉白渠

白渠建于汉武帝太始二年(公元前95年),比六辅渠晚16年。《汉书·沟恤志》记“赵中大夫白公复奏穿渠。引泾水,首起谷口,尾入栎阳,注渭中,袤二百里,溉田四千五百余顷”。明代著名理学家马理撰《重修泾川五渠记》碑文也写到:“其(郑国渠)后泾流下,渠首仰不可用;六河亦下甚,渠南北尾俱断不可用。汉赵中大夫白公,乃自洪口凿山及麓二千七百余步,下达郑渠项,迄南断尾者白公渠也。”《水经注·沮水》写到:“引泾水,首起谷口,出于郑渠南,名曰白渠。……白渠又东,径秦孝公陵北,又东南径居陵城北,莲芍城南,又东注金氏陂,又东南注于渭。”

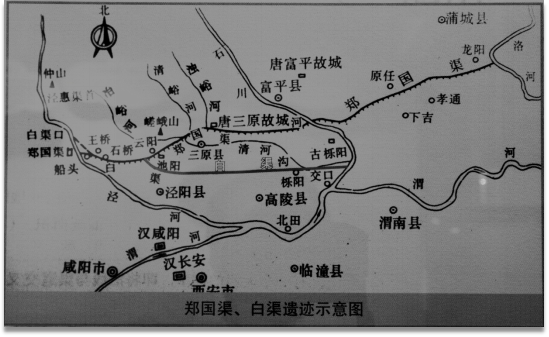

经考古确定,白渠引水口在郑国渠引水口上游约1300m左右。从陕西水利博物馆现存在的《郑国渠、白渠遗址示意图》可以看出,白渠在泾河左岸引水后,通过约2公里引水渠输水入郑国渠,即“下达郑渠项”。再下行一段距离后才进入真正的白渠,即“水出郑渠南”。其后,经泾阳、三原、高陵等县一直向东到下邽(今陕西省渭南市临渭区下吉镇)后折向南注入渭河,全长约200里,受益农田四千五百余顷。(见图1)

图1 郑国渠、白渠遗迹示意图

2015年,考古人员在秦汉

栎阳城遗址内勘探意外发现了郑白渠遗存。在关山镇东南发现西南—东北向大型沟渠,长约9.93公里,口宽约15~20米,深约4~6米左右,向东钻探至渭南市临渭区境后继续向东延伸,向西在关山镇叶家村西南一带被石川河故道冲毁

[3]。

2016年西安考古队在阎良断塬村发掘的白渠剖面显示,白渠位于郑国渠之北约150m左右,渠道宽度12m,深度3-4m,底宽5-6m,底部高程369m。这一发现必将彻底改变学术界以往“白渠位于郑国渠之南”的认识。(图2)

图2 考古发掘的白渠剖面(阎良断塬村)

3.汉六辅渠与郑国渠关系探讨

六辅渠修建时,郑国渠已运行了近125年。其时,泾河河床下切已非常明显,使引水口相对抬高,引水流量必然减小,其灌溉面积必然萎缩,效益明显减小。同时,从2016年西安考古队在古栎阳城西北,今阎良官路村发掘的郑国渠遗址看,渠底高程约370m,可以推算出,郑国渠在石川河以西的平均比降约1‰左右,在石川河以东的平均比降不大于0.2‰。泾河是著名的多泥沙河流,其多年平均含沙量在每立方180公斤左右。对如此小的渠道比降,淤积问题当是最为突出重大问题,这也许是郑国渠其后废弃的重要原因。正是由于河床下切引水困难、加上笔者认为的淤积问题,才加重了郑国渠效益日益低下,才有了左内史倪宽建议修建六辅渠,以及赵中大夫白公修建的汉白渠。弄清这两点,有利于分析六辅渠与郑国渠的相辅关系。

3.1汉六辅渠是在郑国渠上开六条渠的说法是不合理的

3.1.1持“在郑国渠上开六条渠”这一观点的主要依据《汉书·沟恤志》记“奏请穿凿六辅渠 ,以益溉郑国傍高卯(仰)之田。”但是,我们在这句话之后,又会接着看到“上(汉武帝)曰:农,天下之本也。泉流灌浸,所以有五谷也。左、右内史地,名山川原甚众,细民不知其利,故为沟渠渎,畜陂泽,所以备旱也。”“令吏民勉农,尽地利,平繇行水,勿使失时”。这里,并没有说“穿凿”是在郑国渠上。相反,左内史地,主要就是现石川河以西地区,汉武帝说的意思是这些地区有诸多河流,人们不太知道利用它的好处,可以大量引用这些水来灌溉、“备旱”。因此,单从前面话理解是“在郑渠上穿渠”是不充分的。

3.1.2 颜师古注解中“在郑国渠之里”中的“里”,从传统意义讲,左为里、右为外。那么,郑国渠之“里”就可理解为渠道的“北边”而非“南边”,不能完全理解为“郑国渠灌区里面”。

3.1.3 郑国渠依北塬脚下较高地势自西向东,北高南低。在当时条件下没有扬水机具,在渠道正常水位以下地亩,无论如何也是无法得到灌溉的。所以,在郑国渠南岸的“高仰之地”,开渠也是无益的。既然无益,开渠就是不可能。

3.1.4 从以往学术界普遍认为的汉白渠在郑国渠以南且基本上属平行关系(至少在石川河以西区域)且都要控制更多灌溉面积,两渠南北相距并不会太远。2016年西安考古队在阎良断塬村的发现,白渠已处于郑国渠之北约150m。所以两渠南北距离应在2公里左右。六辅渠从倡议修建到白公倡议修建白渠仅16年时间(还不计六辅渠修建用了几年时间),如果六辅渠是在郑国渠南岸开渠引水,修白渠就必然要穿越六辅渠或者是彻底废弃六辅渠。这无疑是对修建六辅渠的一种否定。如此重大决策“失误”,汉武帝是不可能“自我否定”的。

3.1.5 最重要的一点就是,在郑国渠上开六条渠道并不能解决“河床下切、渠道高仰不可用”问题,也解决不了渠道淤积问题。那么,水量短缺这个“病根”不能解决,又如何谈得上“以益溉郑国傍高仰之地”呢?

所以说,“六辅渠是在郑渠上开六条渠”的观点是站不住脚的,是不合理的。

3.2六辅渠是引六条河水以补充郑国渠的观点是合理的。

既然“在郑渠上开六条渠的观点”不成立,那么,引六条河水补充郑国渠的理由是否就充分呢?答案是肯定的。

3.2.1从郑国渠的走线看,它先后经过了泾河、冶峪河、清峪河、浊峪河、石川河(漆沮水)、温泉河(苇子河),最后退水入洛河。前面的六条河均位于郑国渠之北侧,其本身就是郑国渠的灌溉水源,恰如现在讲的“长藤结瓜”水源工程。这就为从“诸河引水”以“辅郑”提供了前提。

3.2.2司马迁在《史记·河渠书》中写到“而关中辅渠、灵轵引堵水(通诸川);皆穿渠为溉田,各万余顷。”指的是六辅渠引诸河水进行灌溉。明朝著名理学家马理在详细考证引泾工程的基础上撰文《重修泾川五渠记》中明确写到“而(郑国渠)所会河存,乃各自上流为渠以辅郑。”“并六河诸渠,各疏凿之,以溉关辅,则郑渠全功可以复见。”这不单解释了修六辅渠的原因,而且说明六辅渠就是“在郑国渠所经过的六条河的上游开口引水,补充郑国渠水量,这样郑国渠原有的灌溉效益才可以得到恢复”。

3.2.3郑国渠所经六条河均处于郑国渠北侧较高地势,在六条河更上游开口引水,除过“六河亦下甚,渠南北俱断不可用”因素之外,更可灌溉郑渠旁高仰之地。所以,六辅渠直接输水补充郑国渠因“渠首仰不可用”和淤积问题使得渠道水量大幅减小之外,因其地势高,自然也可灌溉郑国渠北侧“高仰之地”。这从陕西水利博物馆展示的《泾渠总图》是一致的(图3)。

这里又会产生一个新问题:冶峪、清峪、浊峪、石川河及温泉河,才五条河流,怎么会是“六渠”?这里且不议六辅渠到底是否真正完工?何时完工的?就讲六条渠,前面说的五条河流,加上泾河就是六条。目前发现郑国渠有两个引水口,上下相距120m左右。其靠河上游的引水口(第二引水口)是何时修建的、为何修的现在尚无准确结论。那么,我们是否可以大胆推测,其第二引水口就是六辅渠之一。如是,则“六渠”全矣。当然,这一推测最终还是要经过详细的考古工作去证实的。

图3 泾渠总图

通过以上分析,虽然六辅渠的准确位置还无法准确判定,但其在郑国渠分别与六条河相交之处的更上流开口引水,既补充郑国渠水量之不足,又可灌溉郑渠北较高地势田地的观点是合理的、更切合实际的。

综上所述,汉六辅渠引六条河流之水补充郑国渠,解决了郑国渠以北高地势农田的灌溉,扩大了郑国渠的灌区范围,恢复并延续了郑国渠的效益发挥,是郑国渠与白渠在数年间并存的重要支撑。

由于笔者所掌握资料有限,以上观点为笔者一家之言,仅供学术界探讨。

引用文献资料:

[1] 明代著名理学家马理撰写的《重修泾川五渠记》碑文,陕西水利博物馆存

[2] 李令福,历史地理国际学术研讨会 2004

[3] 栎阳城发现汉唐白渠遗存,曾是国家级水利工程 腾讯网 2015-9-13