1922年,由民国陕西省省政府委员、陕西省水利局局长郭希仁相邀,李仪祉离开南京回家乡接替郭就任陕西省水利局局长兼渭北水利局总工程师,在艰难困苦的道路上,李仪祉由此开始了他兴修水利的生涯。刚一上任,他就大刀阔斧地整治陕西省水利局诸多陈习陋规,改组渭北水利局,并着手组织引泾灌溉工程勘测设计。

1922年8月,李仪祉组建了测量队,正式开始了勘测泾河河谷、灌区地形、水文观测的工作。对重要山谷河道,李仪祉坚持亲力亲为,他往往攀上悬崖陡坡,查看地形地势,校对仪器,或手持测量杆,或现场测量,李仪祉曾几次因全神贯注于调查数据而不慎失足落水。他专门到当地群众家里,了解那里的气候、物产、用水,还特地详细了解当地人口数量及生活状况。勘察队队员们从李仪祉身上看到了一种平凡而伟大的精神,感受到了一种巨大的能量。令他们津津乐道的是,朝夕相处的上级、恩师李仪祉,常常是身着粗布棉袍或单袍,胸前挂着一副他从德国带回来的望远镜,身后背着一顶草帽,手中拄着一根拐棍,袍裤挽到了膝盖,满脚都是泥巴,带领他们穿山越岭,过沟涉水,时不时地还和队员们诙言戏谑拉拉家常,有时兴之所起,在空旷的山间野外,扯开嗓门,大声吼上几段秦腔;还经常接过老乡们专门为他做的油泼面,就地蹲在老乡的院内,口称“麻烦大嫂再给拿两瓣大蒜”便狼吞虎咽地吃将起来,完后舀一碗面汤一咕噜灌下去,擦擦嘴,满足之情溢于言表。在这些同仁看来,这哪是堂堂的建设厅厅长兼水利局局长大人,分明就是一个十分可敬、同甘共苦的贴心朋友。

(照片:李仪祉在勘察陕西泾河现场)

时经两年、行经200多公里的勘探与测量,李仪祉基本上掌握了泾河流域的地貌和水情等,积累了大量的第一手数据等资料,并写出《论引泾》等10余篇计划报告和论文,根据陕西当的财政,李仪祉提出了甲、乙两种方案。编印了中英文《陕西吊儿嘴水利工程概况》的两本小册子,将引泾工程规划做成模型、照片、图表,在西安亮宝楼(西安南院门原陕西省图书馆)举办展览,广泛宣传,并在灌区各地巡回展出,进行动员。参观者无不为宏伟的规划和精巧的设计所鼓舞。

其时军阀刘镇华主政陕西,李仪祉多次向刘提出请拨引泾工程款,但都遭到推诿,李仪祉哪能想到这些军阀只顾自己利益得失而中饱私囊,一有钱便购置军火扩充部队,以期占据更大地盘,哪里会把国民生计放在心上,更不会把引泾置于考虑之列。出于无奈,李仪祉毫不气馁迎难而上,三进北平,两下南京,四处奔波,争取得到社会上的捐助。刘镇华倒行逆施,杨虎城率部驱刘。刘镇华亲领十万大兵卷土重来困城8个月,冯玉祥助阵出兵击刘势如破竹解围西安城并临时坐镇陕西。冯玉祥细读了李仪祉的呈文,对李言道:“久闻先生大名,看了先生的报告,钦佩之至。兴修水利,植树造林,为老百姓办事,我冯焕章从不后人,工程款不是问题。”可是冯玉祥答应李仪祉的工程款的承诺却久不兑现以至到后来,竟如泥牛入海,渺无声息。

当茹欲立告知李仪祉“冯公已经离陕去沪多日,逸之(李仪祉曾早期称过逸之)兄难道不知?”李仪祉简直愤怒到极点道:“什么?人走了?骗子,骗子,上了大当”!茹欲立见李仪祉如此愤怒不解道:“冯公去沪与逸之兄何干?”“他亲口答应的引泾工程款不日下拨,很长时间不见动静,现在竟然一走了之?!这东西和刘镇华有什么两样!”李仪祉也终于意识到,一个大型水利工程的兴建必须要有一个稳定的社会和足够的财力做为支撑,更有着政治因素的制约,以己势单力薄、空有着一心为民办事的一腔热血激情而四处碰壁,无奈之下他给当局呈文道:“协所虑者政治设施举凡一切倾于革命一端而于增加国家生产,减轻人民痛苦之道,曾无一注意及之者,则不但训政时期无以见革命之真旨,抑且革命时期亦将大失国人信心也……协生于此国,长于此乡,救危定难,自愧无方,爱国悯人,亦何能后。”愤然拂袖东去,带着费尽心血而成的引泾划计划和图纸于身,带着有负于父老乡亲的愧疚之心,带着未能实现“郑白宏愿”的憾念,无可奈何地去就任华北水利委员会主席和上海港务局局长等职。

(照片:李仪祉工作过的华北水利委员会旧照)

(照片:李仪祉工作过的华北水利委员会旧照)

1928年至1930年,陕西连遭大旱,当时全陕西省三年庄稼颗粒无收,赤地千里,灾民多达五六百万人,其中250万人饿死,40万人逃亡,剩下数以百万人以树皮、草根、观音土为生,以至后来竟连树皮都被剥光,饿殍遍野,惨绝人寰,其景惨不忍睹,这在中国以及世界历史上都是极其罕见的。大灾后,杨虎城主政陕西,立即发电文,希望李仪祉回陕主持兴修水利大业。在南京,李仪祉欣喜若狂地当天给导淮委员会递交请辞报告。身兼“导委会”委员长的蒋介石认为导淮工程刚有起色,坚决不予批准并说:“……小局要服从大局,“导委会”的总工程师,岂能随随便便调到陕西当什么建设厅厅长”。杨虎城急赴南京面陈蒋介石。但无论他怎样请求,蒋介石拒不放人。大灾后民众要求兴修水利的呼声越来越高,陕西省政府也感到引渠灌溉农田迫在眉睫。时任陕西省政府秘书长南汉宸(中共地下党员)给杨虎城建议,再去南京找于右任等人,让他们游说蒋介石,并让李仪祉做宋子文的工作。费尽百般周折后,在蒋介石终于同意了李仪祉请辞报告后的第一时间,他就急不可待地只身拎个内装引泾工程计划的提包回到了陕西,留下一大家人在南京善后,并嘱家人自行回乡。

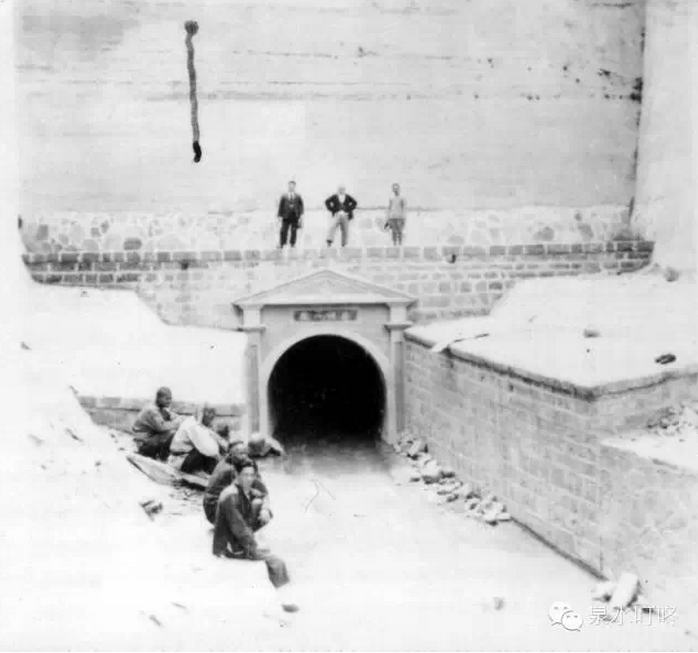

在杨虎城的大力支持下,省政府拨款40万元,华洋义赈会捐款40万元、美国檀香山华侨捐15万元、民国政府拨款10万元,朱子桥先生捐助水泥2万筒,李仪祉设计、筹划多年的引泾工程终于在1930年冬破土动工了。当时正值大灾过后,瘟疫在陕西关中地区到处蔓延,造成人工、建筑材料奇缺,使得引泾工程困难重重。李仪祉派人到各乡动员人力修渠,提出“以工代赈”;倡导就地取材,拆庙宇收碑石。此举遭到不少鼠目寸光的乡绅反对,他们煽动老百姓阻拦拆庙修渠。李仪祉用纸浆、泥土制作了一个引泾工程大模型,让人抬到泾阳县政府大堂上,召集百姓,讲述修建泾惠渠的好处。李仪祉发自肺腑地说道:“我决不会把水利变成水害坑害百姓。要是咱们早能把渠修成浇地,哪会有死尸遍地的陕西十八年大旱的悲惨景象!”一席话说得地方乡绅无言以对,老百姓个个心悦诚服,于是工程又得以继续进行。李仪祉经常吃住在工地,及时具体指导工程技术人员和民工精心施工,随时解决难以预料的突发事件,真如他以前所说,当起了工地上的一名小工头。

(照片:李仪祉陪同杨虎城视察正在建设中的泾惠渠)

(照片:李仪祉陪同杨虎城视察正在建设中的泾惠渠)

1932年6月20日,无疑是中国水利史上的一个里程碑,也是陕西泾阳 、三原、高陵等一带老百姓百年难遇的一次盛大节日。这一天,泾惠渠第一期工程竣工通水,举行盛况空前的放水典礼,泾惠渠两岸万人聚集,国民政府、华洋义赈会、美国檀香山华侨等代表以及杨虎城、朱子桥等出席了隆重放水仪式。随着李仪祉一声“开闸放水” 口令,顿见涛涛泾河水伴随着人们的欢呼声順渠而下。一老农用衣袖把手中大碗擦了又擦,满满舀起一碗水,举过头顶,挤开人群走到李仪祉面前说道:“我们世代给庙里的菩萨、龙王烧香、磕头,就是希望保佑我们不要受到干旱,结果顶个屁用。修泾惠渠时咱们把庙拆了没神了,今后李先生就是我们的活菩萨,就是我们的活龙王。”说时老泪纵横,跪下就要叩头,李仪祉赶紧接过水碗,扶起老农。然后,对大家高声说道:“陕西省政府主席扬虎城先生,拨款40万金钱,华洋义赈救灾总会、华北慈善联合会、美国檀香山华侨捐款合起来有百万元,为我们三秦父老兄弟办成了这流传万古的水利大业,大家都需向各捐款人刻骨铭心的感谢!”典礼后,来自西安的陕西易俗社连唱三天大戏以示庆贺。

1935年,第二期泾惠渠工程完工,由一期灌溉耕地的50万亩扩灌至65万亩。泾惠渠的建成受益,成为中国当时现代化水利工程之典范,在我国水利史上写下了光辉的一页。李仪祉的学生汪胡桢回忆说:“当泾惠渠开工时,我曾前往工地,时值大灾之后,农业凋敝已极,农民大都四处逃散,真有十室九空的情况。农民出走时,把室中物品和门窗屋顶木料全部卖掉,用泥土填塞墙洞而去,可见‘家徒四壁’竟非虚语。我于1935年再去泾惠渠,当时灌区已浇地65万亩,农民连续2年获得大丰收,灌区之内情况大变,到处人民熙熙攘攘,喜气洋洋,无论男女老幼都穿上新衣服。集市百货充斥尤为热闹,最触目的为染坊晒布的木架高耸入云,像旗帜那样飘扬着各种颜色的土布。农家屋房均已修饰一新,找不出旧时破烂痕迹。水利建设效益的宏大,我非亲眼目睹也不敢相信的。”泾惠渠灌区成了陕西关中最富庶之地,被人羡慕地称为陕西的“白菜心”。此时,李仪祉坚决辞去陕西省建设厅厅长等职务,专任陕西省水利局局长,集中精力专心致志地设计实施兴建“关中八惠”,即泾惠渠、渭惠渠、惠渠洛、梅惠渠、黑惠渠、涝惠渠、沣惠渠、泔惠渠的宏伟规划。

泾惠渠一期工程刚刚竣工,李仪祉就开始设计洛惠渠工程,尽管当时李仪祉卧病在床,但他在设计的同时,仍坚持或亲临、或派员勘察洛水两岸,亲探幽谷及白水南河,选好了洛河大坝坝址,之后根据各种数据,李仪祉作出了洛惠渠工程规划设计方案,绘制了引洛图纸。他在给杨虎城的信中说道:“泾惠渠由公手而成,亦复有意再成洛惠渠乎?”杨虎城欣然同意,于是二人一起到大荔县铁镰山视察,在长途汽车上,杨虎城大笔一挥就批准了李仪祉的“关于成立引洛工程局的报告”。

(照片:李仪祉陪杨虎城在洛惠渠工地视察)

1933年,李仪祉命人勘测渭惠渠,1934年完成设计,决定从陕西眉县魏家堡筑坝引水,灌溉武功、兴平、咸阳等县60万亩农田。1935年春开工,1936年12月渠成通水,初灌农田30万亩。1936年眉县梅惠渠开工,1938年6月竣工通水,浇灌农田地30万亩。此外,李仪祉还亲赴陕南陕北考察,设计了陕南汉惠渠、褒惠渠、湑惠渠和陕北的定(无定河)惠渠和织女渠。

李仪祉费尽心血精心设计而成的“关中八惠”,从1932年泾惠渠建成,到1947年涝惠渠通水,历经15年。与此同时,1938年陕北建成织女渠灌耕地4万亩;1942年陕南建成褒惠渠,灌耕地14万亩;1945年陕南建成汉惠渠,灌溉耕地11万亩;1948年建成陕南湑惠渠,灌耕地16万亩。1949年新中国成立前夕,全陕西省灌溉面积达到了336.34万亩,惠及秦岭南北、三秦大地,基本实现了李仪祉立下的“郑白宏愿”。

李仪祉的“关中八惠”取得了举世瞩目的成就,堪称现代农田水利的典范,引起了世界各国的关注。 1940年3月,爱国华侨陈嘉庚率南洋华侨代表团,考察了渭惠渠工程。1943年5月,英、美、苏6名记者连同中国9名记者考察了陕西洛惠渠工程。同年10月,美国水利专家巴利德考察了泾、渭、洛、汉、褒、湑六渠工程,对陕西水利事业给予高度的评价。巴利德称赞陕西的灌溉事业,从工程到形式,直到严密的用水管理,堪为中国之模范,也在世界之前列。李仪祉对水渠的设计、修建,不仅继承了中国古代水利建设的优良传统,而且更广泛地应用了近代西方的水利科学技术,从而奠定了陕西具有现代水平的灌溉工程基础。“关中八惠”成为中国北方水利工程之冠而闻名海内外,大大促进了陕西关中地区农业生产的发展。这些水渠,至今还在发挥着促进丰产、为民造福的巨大效用。

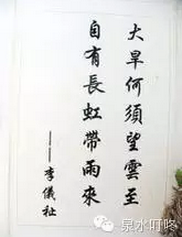

(李仪祉手书言志)

(李仪祉手书言志)