1915年初,李仪祉留德归来,即鼎力协助张謇创办“河海工程专门学校”,并担任教务长及教授之职。此时起,李仪祉便以肩负使命感和紧迫感投身到治黄、导淮、整运的研究中去。

孙中山在《建国方略》中把导淮视为“培国本,纾民困,裕民生”、“刻不容缓的政治问题”。1929年7月1日,国民政府在南京宣布成立导淮委员会并任命李仪祉为“导委会”总工程师和委员。蒋介石在任“导委会”委员长的宣誓就职演说词中说:“淮河人民在八千万以上,如导淮成功,则民生问题可以解决。” 1929年7月20日,在李仪祉的提议下专门成立了工务处,下设办公室、设计组、测绘组;8月20日,又成立总工程师办公室。成立“总办”的第二天,李仪祉就率领工务处勘查队前往苏北调查,历时月余。他们深入苏、鲁、皖三省淮河干支流上查勘江、淮、运、沂、沭、汶、泗及黄河各处,在山东查勘时,有很多地方道路狭窄崎岖,勘察队人员不得不两人或三人一组,坐在原始的木制独轮小车上,一人后边推、一人前边拉,颤颤颠颠奔走在乡间的高低不平崎岖山路上。一遇下雨,独轮车都无法前行,勘察队员只能自己深一脚浅一步地走在泥泞的土路上,而且稍不留意一旦摔倒,立刻就成了一个大活泥人,不难想象,那样的工作,每个人都需要付出怎么样的代价!

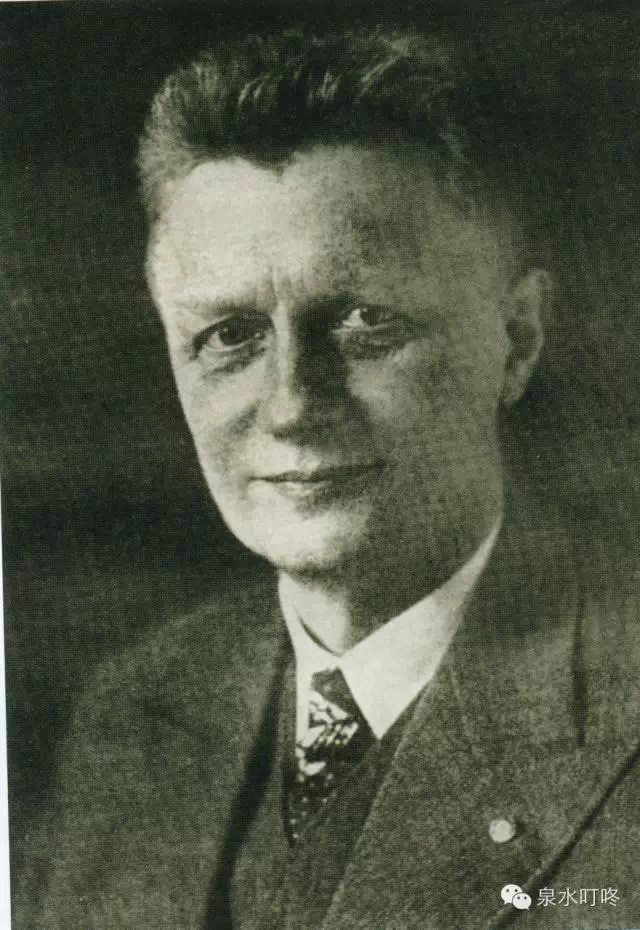

按照李仪祉淮河综合治理的指导思想,工务处和总工办公室的须恺、汪胡祯、肖开瀛、陈和甫、雷洪基、林平一、祝家栋、蔡作翔等连同李仪祉以及“导委”顾问方修斯十多人积极投入到导淮计划的编制工作。为了更加慎重起见,在制定《导淮工程计划》前,李仪祉还特地向在德国就学时的导师恩格司致函,邀请其前来中国指导制定《导淮工程计划》,但由于恩氏年事已高,故推荐德国汉诺工业高等学校教授方修斯为“导委会”顾问,共商导淮事宜。李、方氏二人一起很快就拟定出了《导淮规划概要》。方修斯是德国颇有名望的水利科学家,自从参与《导淮工程计划》以来,他与李仪祉朝夕相处。李仪祉的学识之渊博,治学之勤谨,律己之严格,给这位德国学者留下了极为深刻的印象,他深为钦佩,亲切地称李仪祉为“佛”。方修斯回国后仍念念不忘感人至深的李仪祉,逢人便宣扬中华,他从李仪祉身上,感受到中国的文化、道德精神可冠世界,方氏被德国人笑称为“中国狂”。

照片是德国汉诺威大学教授、“导委会”顾问方修斯

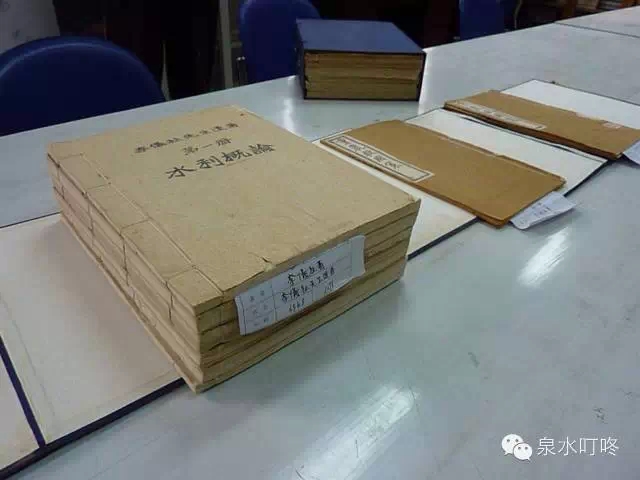

经过日以继夜、废寝忘食的大半年时间,1930年5月底,一部在淮河水利发展史上具有里程碑意义的治淮方略---《导淮工程计划》终于诞生了。

在论证会上,中外专家学者、政府要员对李仪祉的雄才大略、犹如指挥千军万马的帅才气质无不交口称赞,对《导淮工程计划》无不赞不绝口,认定《导淮工程计划》堪称我国淮河治理规划史上的创举,为后人治淮留下宝贵的经验和科学依据。李仪祉则说:“受命之后,深恐才拙任重,竭蹶不前,有负政府民生建设之意,用多征集专门人才,以共仔肩”,从中可见大师风范,伟人气度。《导淮工程计划》后经国联水利工程专家与中英庚款委员会审核,一致赞同,1931年4月12日,国民政府批准公布实施。

李仪祉原以为有了《导淮工程计划》就可以立即进行贯彻实施,可令之万万没有想到的是政府一直没有什么动静,也丝毫没有下拨款项的迹象,最后宋子文告诉李仪祉,由于经费无着落,导淮工程暂时缓后,当下气得李仪祉两眼发黑,过后连请辞报告都没有递交给“导委”就愤而离宁返陕。

杨虎城曾给李仪祉的三侄子李赋林绘声绘色地描述了宋子文讲过的话(大意):

宋子文问杨虎城,你们陕西人怎么这么胆大,敢向我拍桌敢向委员长大不敬的,天下大概只有陕西李协(仪祉)一人了。杨虎城问何故,宋子文讲,李协的《导淮工程计划》的确是精彩绝伦、堪称旷世之作。只是他太不了解政府的难处而多次催款。我对他说眼下政府确实有困难,一年多来,庚子赔款退还的问题还没有交涉出一个结果,当前国内政局如此混乱,冯玉祥、阎锡山倒戈反对政府,共产党也到处搞暴动,政府实在无力顾及导淮的事情,委员长心有余而力不足,并让我向李先生致意,一定要谅解政府的苦衷,导淮工程要向后缓缓。本来是要安抚李协,谁知我的话还没说完,他竟然说委员长的缓后不过是不实施的借口、哪怕拿出少量的款子也好像抽你们的筋一样。李协越说越激动,站起身来,拍着桌子说这点事你财政部长都做不了主我去找委员长,随即拂袖而去。第二天,委员长召唤,一进门就见委员长和李协都沉着脸坐在那里,不知道李协如何向委员长要款,只有打圆场说,李先生昨天还没有等我把话讲完就走了。委员长已向中央提名李先生为中央政治委员会专门委员、政府已经决定聘任李先生为全国经济委员会常务委员。谁知李协竟不顾委员长在场说道,我不懂经济,更不懂什么政治,我只懂修水利,那样的高官我做不了,没钱治淮,那我在南京还有什么意义,说罢转身而去。气得委员长半天没有说话,后见委员长脸色逐渐平静下来像是对我说又像自语道,政府再多有几个像李协这样的人就是国家的幸运。杨虎城听后哈哈大笑说,让你和委员长见识一下这就叫陕西楞娃(很有戏剧性的是宋子文当时万万想不到现在跟他说话的竟是日后为了抗日敢于对委员长下手的又一个更楞的陕西楞娃)!

1931年由于梅雨期长雨量巨增,造成淮河流域罕见的大洪水,淮河上、中、下游普遍成灾。中游堤防大都溃决,下游里运河东堤全线崩溃。淮河流域被淹7700余万亩,受灾人口两千余万。天灾巨大,国民政府紧急从美国借来小麦赈济灾民以解燃眉之急,并在上海设立水灾救济委员会,由宋子文负责再次恳邀李仪祉仍任“导委”前职并委任为救灾委员会委员兼总工程师。此时身任陕西省建设厅厅长、陕西省水利局局长的李仪祉,正在为陕西建设而四处奔波。具有佛性和菩萨心肠的李仪祉不计前嫌,临危受命,赶赴上海,进行赈济救灾工作并奔走于江淮之间。李仪祉白天奔赴各地勘察淮河溃决泛滥情形,并现场指导进行抢修工程;晚上则组织工程技术人员连夜紧急制定修堤浚河计划和绘制图纸。经过民国政府和国人的奋斗抢险后,震惊中外的淮河水患终被平息。

时过不久,李仪祉意外地接到杨虎城由家乡发来的急电,陕西政府筹划出40万银元,想立即修建李仪祉早已设计好的泾惠渠。李仪祉欣喜若狂地第二天就把请辞报告递交“导委”,但万没想到上面坚决不同意李仪祉离开,费劲时日,几经周折,最后蒋介石才勉强同意李仪祉请辞报告。

1932年7月25日,国民政府特派陈果夫为导淮委员会委员兼副委员长。在李仪祉离开“导委”三年后的1934年11月1日,导淮入海水道工程终于在淮阴杨庄举行了开工破土典礼,此时身为黄河水利委员会委员长的李仪祉正在黄河上游勘察,听到开工消息异常快慰。1937年初,苏北的导淮入海水道工程终于竣工,国民政府欣喜地宣布, 导淮入海水道工程的建成,标志着国家多年致力于水利建设而取得的重大成就。当时报纸做了大量宣传,也对陈果夫大加赞颂。陈果夫却说:“导淮工程,完全是按李仪祉所订方案进行的。”

李仪祉在天津创建的第一水工试验所

试验所内

在这两年多时间,李仪祉做了常人简直无法想象的大量工作,而且其中不乏有在我国首开先河、充长留世之大手笔:除上面所说制定出足以影响后世的《导淮工程计划》外,李仪祉在天津创办了中国第一水工试验所,所做的模型试验为导淮治黄起了至关重要的作用;李仪祉还兼任浙江省建设厅顾问,忙中偷闲赴杭州考察钱塘江,为之设计了杭州湾新式海塘等;李仪祉会同著名水利大家李书田、张含英、须恺、汪胡祯等,创建了我国水利界第一个民间学术团体:“中国水利工程学会”,李仪祉被推举为学会会长并连任1—6届直到逝世;李仪祉于1930年底第一次辞去“导委”职务回陕后开始了陕西水利工程的具体实施;他主持创办了《水利学报》,他还担任《水利杂志》、《河海月刊》、《黄河水利月刊》、《导淮委员会月刊》、《陕西水利月刊》等刊物的主持者或主要撰稿人;在繁忙的导淮期间还写出了《免除山东水患议》《对于改良杭海段塘工之意见》《华北之水道交通》《陕西省民国20年建设事业计划大纲》等30多篇文章发表在上述刊物上。按他的学生亦是水利专家胡步川的说法“先生所发表文章,均足以沟通世界水利学术,且为水利界及其他各界圭臬”。