水利决定着农业生产是否能够顺利完成,我国自古以来就是农业大国,古代中国更是以农立国。因此,古代水利的兴废,不仅影响着人民的日常生活,更关系着整个国家的税收稳定和社会经济的发展,这也逐渐就形成了历代帝王官员、平民百姓普遍重视水利事业的传统。

滔滔汉江,是汉中最重要的河流之一。在古代受到历任官府的重视,并在其干流和支流上修建了大量的水利工程,提及留存至今仍在沿用,且为汉中灌溉农业发展史上具有代表性的水利工程当属2017年被列入“世界灌溉工程遗产名录”的“汉中三堰”(山河堰、杨填堰、五门堰)。

“汉南水利之大者,无如山河堰”这是《褒城县志》录崔应科《四六分水记》中对山河堰的评价,足以说明山河堰在当时可称得上是一项大型水利工程,而被政府和百姓重视,其地位是非常高的,筑堰的选材也就有了一定讲究。聚木做坝基,看似小小的木桩在古代水利工程山河堰中却起到非常大的作用。严如煜篡修的嘉庆《汉南续修郡志》卷二十《水利》记山河第一堰曰:“相传以柏木为椿,在鸡头关下筑堰截水,东西分渠,盖褒城田。”南宋的《山河堰赋》碑刻记载:“是堰也,围之以木,聚以石,每岁孟陬,鸠工聚材以修缮。”有记载唐代修山河堰拦河坝时,坝基全部用柏木打桩,桩基上再垒石砌坝。

2017年考古现场(一堰夯窝遗址)

这些史料上的记载与后期的考古发现是相符的。在民国28年(1939年)修建褒惠渠大坝时,在坝基地带挖出木桩千余根,高丈余,围砌巨石,是一致的。对这一事件民国28年(1939年)的《陕西水利》中就有:“该堰位于褒城县东门外,堰长320米,底部贯以木桩,卵石垒砌。”的记载。20世纪80年代,在水文考古普查时,也发现了山河堰用木桩砌堰体,用石块砌骨架。

2008年位于汉中市汉台区河东店镇红旗村的红旗小学西侧堰头遗址(石砌堰头及河内木桩)及青石砌筑之堰渠300米被确定为陕西省文物保护单位。2017年“汉中三堰”申遗,陕西省考古研究院专家对山河堰遗址进行勘测挖掘,发现二堰堰头的木桩有80余根,经采用14C-AMS方式检测,确定山河堰这批木桩的时间跨度为1200年左右,大约从北魏开始至明清结束,说明了历代对山河堰都有修缮。

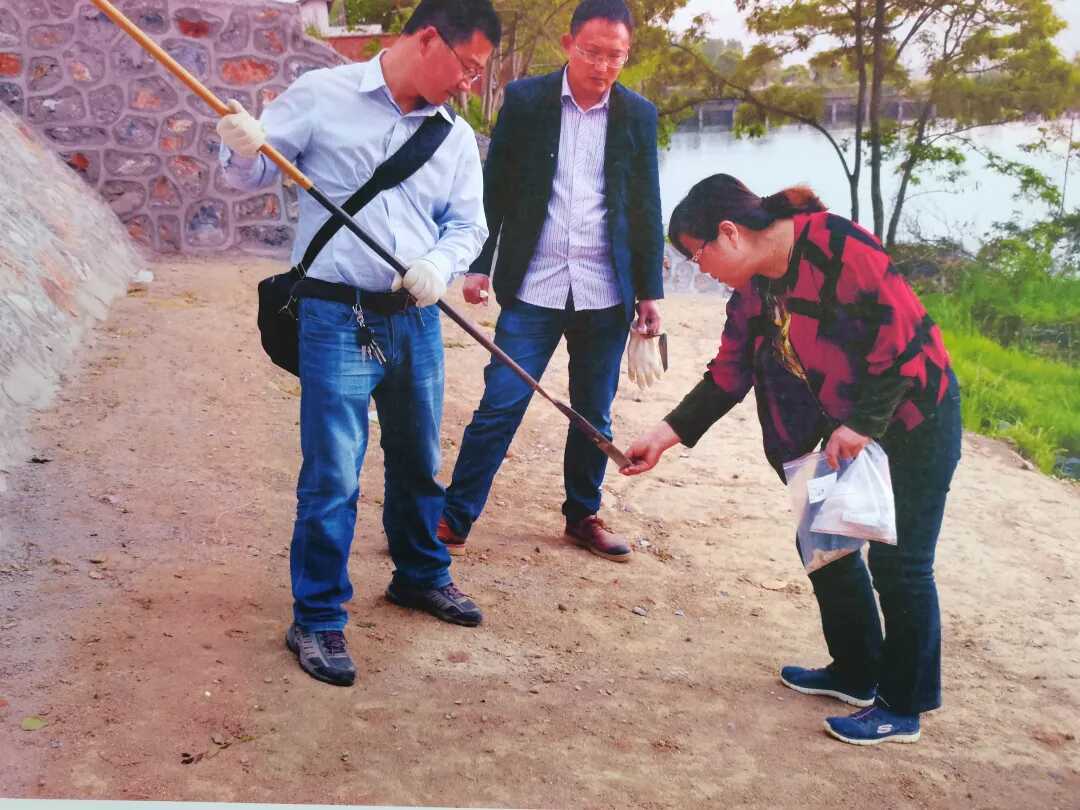

2017年专家考古现场(二堰堰头)

山河堰木桩 陕西水利博物馆藏

陕西水利博物馆收藏有两根山河堰木桩为二堰发现的。当时受条件限制,拦水坝不能太高,不能将水一次性全部截住,故而每隔一段加修一坝。《汉中府志》记述了:六堰中二堰为官堰,亦为主堰,由官方集资鸠工,负责修葺管理。官堰每修一次大兴土木,耗资巨大,工程也牢固。图片中的山河堰木桩长61cm,直径是6cm,有一定程度的风化。从木桩的缝隙中还可以看到有些许细沙,这是长期埋在河底的痕迹。木桩为圆柱形,柏木质地。柏木是非常珍贵的用材树种,就其特点来说,一是坚固耐用,可以历经百年而不损。二是内涵材脂,干燥较慢,散发幽香,防蛀、耐腐、耐水能力强。在古代,常用于庙宇、庭院、桥梁等建筑当中,也是地位和财富的象征。当时选择使用柏木做木桩筑堰,是为了堰的坚实耐用,从另一个也印证了山河堰的受重视程度。据统计山河堰灌区群众感念萧何、曹岑功绩而建立的萧何祠就达十余处,现多已改建为中小学校。宋庆历年群众在山河堰二堰建庙祭祀,1981年汉中发生大洪水古迹被毁,2009年由石门水库管理局恢复修建了山河观,一院院落北侧偏殿为萧何祠,为水利专祠,供奉着萧何、曹岑、李仪祉等水利先贤。