水则,是古代观测水位的标记,主要用来观测水位变化。中国古代主要有两种形式:一是刻画或树立石人、石龟、石鱼等标志物;二是刻画等距离的尺度符号,即水尺。

一、最早水尺实物

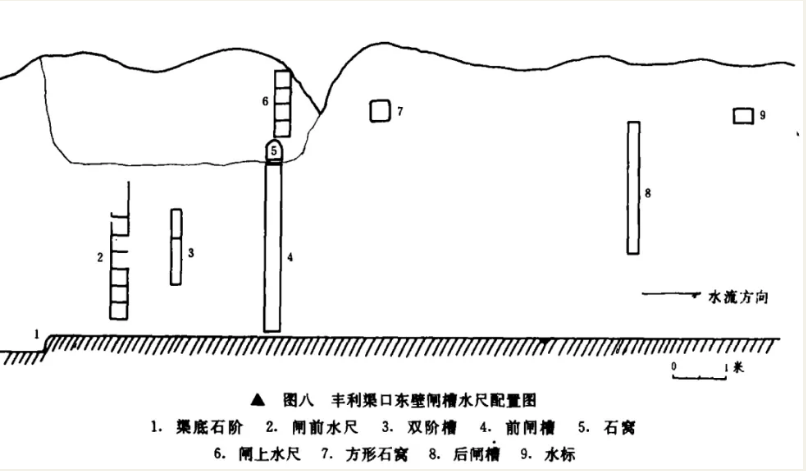

1985年底,陕西省文物局组织专家对历代引泾工程遗址进行考察,于宋代丰利渠口水闸遗迹旁发现一组北宋水尺,刻于石质渠道的东壁,共有两处,一处位于前闸的上游,一处位于前闸的顶部。这是迄今为止我国考古发现中时代最早的水尺实物。

丰利水尺复制品(现存于陕西水利博物馆)

丰利渠水尺位置

二、丰利水尺的位置及形制

丰利渠首段有两组闸槽,后闸槽未贯通渠底,非主闸。而前闸槽规模颇大,槽宽0.3米,深0.4米,高3.2米。此闸有隔断水流的功用,为丰利渠口的重要控制设施。水尺刻在左侧石壁上,与二闸的关系密切:

第一处水尺位于头道闸以外,是竖长方形之中刻划水平分格的形式,长方形底宽32厘米,上下每个水平分隔的高度很均匀,接近等距离,约等于31厘米。现淤泥以上共可见六道水平分隔,在从下向上数第四第五分隔处刻有四字,右面二字依稀可辨,释读作“已上”,作“以上”讲;左边二字,上面者已不可读,下面者释读作“谷”。连读应该是“已上□谷”四字。其刻在引水水尺的上部应有特定含义,似指此水尺刻画结束(被水淹没)后,还有高于此的水尺刻在谷内。两闸槽之内侧上部果有两处洪水水尺刻画。

丰利渠闸前水尺

第二处水尺位于头道闸内侧,在第一处水则下游2.6米处,形式与第一处水则类似,底宽32厘米,每水平隔尺高31厘米,现在可辨水平刻画五道,隔成四格。

三、水尺年代考辩

第一,两水尺的线刻特征、形制相同,所刻的线和文字的风化程度大致与前闸槽风化程度相似。所以,水尺应是与前闸槽同时修凿。 第二,从有关文献记载看,北宋时,水尺的设置和应用已经多见。《宋史河渠志》记载四川都江堰水利工程和河北雄州水利工程都有水尺的设置。因此,宋丰利渠修建成功后,完全有可能设置水尺。第三,《宋史河渠志》以及有关泾渠文献记载丰利渠开凿时,便使渠底低于常水位五尺,及修成通水,入渠之水也是五尺。今闸前尺第五尺线上下,恰恰发现有刻凿铭文,且刻凿铭文的地方没有刻出水尺的边框,说明铭文与水尺是同时所刻。第四,两处水尺的单位尺长都平均在30.7~30.8厘来之间,也与宋代三司布帛尺尺长相当。综上,这一组水尺时代当在丰利渠开凿之初的北宋。

三、丰利水尺的科技意义

一是具有稳定性。将水尺刻凿于石质渠壁,首先使水尺不易发生位移。其刻于渠道东壁,也避免了西壁渠岸同时兼有分水作用所造成的易毁威胁。这组水尺能保存于今天,就是其稳定和耐久的明证。二是具有精确性。水尺刻于石壁,可避免渠中树立表尺壅水所造成的观测不准确的弊端,同时也保证了标准的过水断面无阻碍物影响水流。水尺就渠底起算,与过水底部平面吻合,直读水位标高便可获取精确的水位高度。三是具有科学性。首先,水尺设置于拦沙阶后,其所测水流含沙量少,不会因下游沙石沉积而导致上下游流量产生大的误差。水尺过水断面规范,其宽度为宋12尺,便于迅速计算过水断面积。加之水尺设在河水入渠后渠道平直处,入渠之水在此已呈稳定状态。水尺设在进水闸前,也与现代水尺设立部位相似。同时,分设洪水位与平水位水尺,在闸前水尺上标出常流量、中壅水与不壅水的分界线,也都具有一定的应用意义。其次,由于渠口当时不设堰坝,直接与泾河河床相通,所以闸前水尺所测水位实际也是泾河水位,当洪水超过前闸时,洪水位则以闸上尺测定。这套渠口测水装置同时也是泾河水位测量装置,可以称为宋代泾河水文站。最后,史料表明:闸前水尺线系宋代泾河常水位标高。时至今日,泾河峡谷的水文地质状况都有变化,现常水位已低于水尺第五尺线8米,在研究当地地质水文的历史变化方面,水尺也是不可多得的珍贵遗迹。

丰利水尺不仅形制规范,而且保存尚好。这一珍贵的遗存,向我们充分展示了近千年前,我国古代在观测水文科学方面所达到的高度。