水是一座城市的气象,代表一座城市的气质。从汉代“八水绕长安”至唐代“八水五渠供长安”,人类“临水而居,依水建城”的发展理念,在古代汉唐长安城城市水系布局中得以充分体现。

一、荡荡八水,润泽长安

1.何谓“八水”

西汉司马相如《上林赋》中写道:“荡荡乎八川分流,相背而异态。”描写的是汉代上林苑的巨丽之美,之后就有了“八水绕长安”的描述,“八川”是指泾、渭、灞、浐、丰、滈、潏、潦。其中,潦水就是现在的涝水;镐水的源头应是现在的交水。这八川,泾、渭在城北,灞、浐在城东,丰、潦在城西,滈、潏在城南。

八水流向示意图

绕隋唐长安城的八水,除泾、渭两水外,其余六水都发源于秦岭北坡。渭水发源于甘肃省渭源县鸟鼠山,流经陕西省与泾河、北洛河会合,至潼关县入黄河;泾水为渭河一级支流,有南、北二源,北源出宁夏六盘山东麓固原县,南源出甘肃省华亭县,至平凉县境合流后,又东南流入陕西省,至高陵县入渭河;浐水是灞河的最大一级支流,与灞河汇合后注入渭河;灞水原名滋水,与浐汇合流入渭河;涝水流至咸阳境内汇入渭河,与沣河平行;潏水流出樊川后,沿今皂水注入渭水,到了隋唐时期,杜正伦绕着神禾原的北侧开挖了一条人工河道,使潏水改道纳入沣河;沣河源于终南山长安县喂子坪乡鸡窝子南沣峪,唐代多次疏浚昆明池,并把沣水引入池中;滈河与潏河在香积寺汇合后向西,在鄠邑区秦渡镇附近注入沣河,其下亦称洨河。

2.八水与长安城

八水使长安城成为了一个用水富足的城市,据专家考证,盛唐时期长安城水资源可满足100万左右人口的使用,主要为长安城提供生活用水和景观用水。

生活用水主要来自地表水和地下水两个方面。长安城百姓日常洗濯主要从水渠中取水,但饮用水却以地下水为主。这得益于都城周围的八水,不仅为长安城提供丰富的地表水资源,同时也丰富了长安城的地下水资源。在通义坊考古中,发现了11口水井,水井均为直筒土壁,部分砖砌,直径在70-90厘米之间,最深的有7米,至今仍可见地下水,相邻最近的两口水井,距离不足1米,这说明当时的长安城水井是非常发达,著名的一百零八坊中每个里坊都有水井,为居民提供日常用水。另外,在宫殿附近水井的配置更是十分的丰富,除了提供生活用水以外,还会用来作为消防措施。

唐代的皇家及长安城居民还利用八水建设了许多美丽的园林景观和陂塘,如曲江池、太液池等园林景观。与此同时,丰富的水资源,为长安城周围营建了良好的山水环境,引得众多文人墨客吟诗作赋。“曲江千顷秋波净,平铺红云盖明镜”是唐代诗人韩愈描绘曲江池夏季的美景,“曲江流饮”也成为了长安八景之一,历史上仅唐代就留下了300余篇赞美曲江池风光美景的诗篇。每到春意盎然的时节,整个长安城都热闹非凡起来,达官显贵与朋友结伴旅行于曲江赏花看柳,饮酒欢聚。长安城每条街道都是杨柳依依,可与江南水乡媲美,韦曲和杜曲都是当时有名的风景区,因潏水流贯其间,川道低平,山清水秀,泉流清浅,花卉竹木,自然景色十分优美,杜甫有诗:“韦曲花无赖,家家恼杀人。”

八水围绕着长安城四周川流不息,滋养着一代代三秦大地的人民,延续着“八水绕长安”千年文明火种。

二、五渠灌都,因水兴邦

隋代在新建大兴城时,充分考虑到了城市水利系统的建设,就依托周边八水,开凿了清明渠、龙首渠、永安渠。到了唐代在大兴城的基础上建了唐长安城,新开凿了黄渠、漕渠,将五渠贯通,便有了“八水绕长安,五渠灌都城”的城市水利系统。五渠的主干渠又分成了若干条支流,这样整个长安城,就成了一个空前水网纵横的城市。从皇城园林到各个市坊,都能看到水流踹急的水渠,如此强大供水系统,为之前中国各类城市未见。而五渠除有为唐长安城供水的基本作用外,还兼有漕运、防洪排涝以及引渠蓄水建造园林景观,改善生态环境等重要作用。

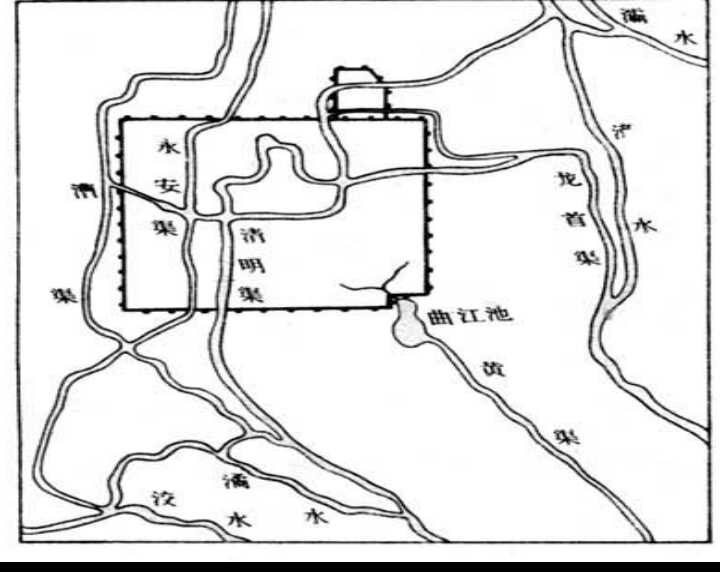

隋唐长安城水系示意图

1.清明渠

清明渠在隋唐长安城南,开凿于隋开皇初年(581年)。清《长安志》记载:东南自万年界流入,西北流,又屈而东北,流入京城。清明渠引潏水西北流,自安化门入城,主要流经安化门至芳林门之间的各个里坊,最后注入禁苑中。清明渠与永安渠都是位隋唐长安城西部的各坊及皇城、宫城的供水渠道,宫城的生活用水、城内百姓引用、洗濯、景观等均用清明渠的水。今韦曲以南的皂河,实际上也是清明渠的故道。

2.龙首渠

龙首渠位于隋唐长安城东,从浐水分水,因此龙首渠又名浐水渠。宋敏求《长安志》记载:凿于隋开皇三年(583年),《陕西通览》记载:因靠近城东龙首山而得名,当时在引水处筑堰,名叫龙首堰。

龙首渠北流至长乐坡附近分为东、西两渠。东渠北流至通化门外,绕外郭城东北角西折,进入禁苑,汇为龙首池,再向东北流经凝碧池、积翠池后西北流注入太液池。西渠西南流至通化门入城,流经长安城的东北部分,最后注入芳林园,是解决长安城东半部以北和兴庆宫、大明宫,以及皇城、宫城东部用水的主要渠道,史载:“凡邑里、宫禁、苑囿,多以此水用。”

3.永安渠

永安渠在城西南处,开凿于隋开皇三年(583年),因引洨水,又称洨渠。又因香积寺是永安渠源起之地,又称香积渠。渠自香积寺西南筑香积堰引水西北流,至外郭城西南流入城内。经流六坊之西,又经西市之东,北流入禁苑,最后注入渭河。《类编长安志》说:隋开皇三年筑京城,引香积渠水,自赤兰桥,经第五桥,西北入京城。”

永安渠为大唐西市提供了水源,同时也对长安城的生态环境起到美化作用,有诗云:“馆松枝重墙头出,御柳条长水面齐。”《长安十二时辰》中,张小敬将装有大量石脂的马车,带到了西市的放生池旁边引爆,这里的放生池水便是经由永安渠流入西市的。

4.黄渠

黄渠在长安城东南,是唐长安曲江风景区的重要水源。唐武德六年(623年),宁民县令颜昶引南山水入京城,这一水道应为黄渠的前身。至唐开元中,正式引潏水开辟黄渠,为曲江池供水。北宋张礼《游城南记》中有:“《剧谈》曰:曲江本秦隑洲,唐开元中疏凿为胜境。江故有泉,俗谓之汉武泉,又引黄渠之水以涨之。”印证了黄渠修建的目的之一就是为曲江池供水。

在《游城南记》中也记载了黄渠的流向,“黄渠水出义谷,北上少陵原西北流,经三像寺(鲍陂之东北,今有亭子头,故巡渠亭子也),北流入鲍陂。鲍陂隋改曰杜陂,以其近杜陵也。自鲍陂西北流,穿蓬莱山注之曲江,由西北岸直西流,经慈恩寺而西。”就是说:从少陵原南端的大义谷(今大峪谷)开黄渠引水上原,经鲍陂调蓄,曲折北流,绕过蓬莱山,注入曲江。

5.漕渠

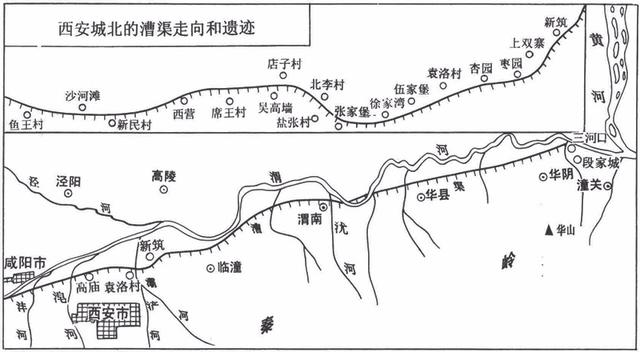

漕渠,是长安到黄河的漕运渠道。从汉朝开凿以来,共开过三次,其中两次是唐朝,可见漕渠对唐王朝的重要性。漕渠开于汉武帝元光六年(公元前129年)在大司农郑当时主持,发卒数万人,由水工徐伯督率开凿。但因长时间战乱,汉漕渠淤塞相当严重。遂隋文帝在隋大兴城北,于隋开皇四年(584年)重开漕渠,为广通渠,又叫富民渠。《隋书》卷二十四《食货志》记载得很详细:“京邑所居,五方辐凑,重关四塞,水陆艰难。”“大小无常,流浅沙深,即成阻阂。”“……东发潼关,西引渭水,因藉人力,开通漕渠。”隋末战乱便废弃,至唐玄宗天宝二年(743年)又重修漕渠以贮木材,满足了城市漕运的需求。《新唐书》卷五十三《食货志》记载:“……坚治汉、隋运渠,起关门(注:潼关),抵长安,通山东(注:潼关以东地区)的租赋。乃绝灞、浐,并渭而东,至永丰仓与渭合,又于长乐坡濒苑墙,凿潭于望春楼下,以聚漕舟。”

唐漕渠基本上是隋漕渠的恢复,渠路没有明显改动,只是新开辟了广运潭。漕渠有两条,城北一条,基本与渭河平行。城内的漕渠是引潏水北流折入金光门,后流经西市,满足了城市漕运的需求。在当时从南方运来的丝绸锦缎、盐酒茶粮经大运河到达洛阳后由渭河经漕渠运往长安,停靠在城市的水陆码头——广运潭,唐玄宗还在此进行过一次水运商品博览会。《新唐书》卷五十三《食货志》记载:“坚固使诸舟各揭其郡名,陈其土地所产宝货诸奇物于袱上,天子望见大悦,赐其潭名曰广运潭。是岁漕山东(为江淮粟)400万石。”

八水五渠穿越坊里、支流密布,将长安城各个区位的河流渠道逐一连通成为一个可综合调节的水系统,形成了四通八达的巨大城市水脉,促进了长安城城市发展,实现了“馀船洽进,至楼下,连樯弥亘数里,观者山积”的城市繁荣景象,更是点亮了长安延续千年的文明火种。如今,西安将库、河、渠、湖、池有机连通,让水在西安流起来、动起来、美起来,充分展现水的生产生活功能、生态功能、文化功能和美善价值。