幸福渠,在延安革命旧址内,这条水渠横穿枣园流过。水渠全长6公里,它虽然不长,却是大生产运动和延安精神的历史见证。

1937年1月,毛主席、党中央进驻延安,9月,陕甘宁边区政府成立。为了夺取抗日战争和中国革命的胜利,改善边区群众生活,毛主席、党中央号召边区军民开展了轰轰烈烈的大生产运动,特别注重在有条件的地方兴修水利,造福百姓。

这条水渠在1939年8月修建,由工程师丁仲文设计。它地处延安西北,是一个缺水地带,夏天有时候会发洪水,为什么呢?因为这个地方十个月不下雨,下雨时却往往集中在七八月份,由于植被的破坏,它蓄不住水,再加上没有水渠,一下暴雨的时候就会山洪暴发,把老百姓辛辛苦苦种的庄稼给冲掉。

其实在几年前,我曾经也去过延安枣园,见过幸福渠,听当地的老百姓讲,陕北这个地方曾经有过三次兴修水利的历史,但这三次无一例外都失败了。因为在当地群众看来,修水利既费劳动力又花钱多,倒不如去开荒。所以就在延安裴庄渠修建初期,当地老百姓对这个水利工程能否产生效用,表示怀疑。那有的人就说:哎呀,“修水地太难了,不成功还白花费银钱。”还有的说:“整理一垧(shang)水地,倒不如开三四垧荒地打的颗子多哩!”有些老百姓甚至抱着这样的态度,宁愿把地丢下,也不愿分摊修理费。

为了争取群众的支持,边区政府进行大量的宣传解释工作,向群众讲解兴修水利的重要性和好处,并宣传科学技术知识。

水利专家丁仲文负责勘测设计,指导当地群众修建。接到任务后,丁仲文立即前往枣园,勘察地形。当他在枣林中穿梭时,还曾一度被当地老百姓误以为是偷枣的贼。经过多次勘察,他很快拿出设计图纸,但由于当时科技人员缺乏,参与设计修建的,除了丁仲文以外,其他都是没有土木工程科学知识的工农干部。于是,他就手把手地教,最后大家都学会使用仪器、设计坝址等一些科学知识。

在当时财力和现代建筑材料非常短缺,丁仲文和大家共同想办法。他们就地取材,采用碎石坝挡水,用木板作闸板。在这种艰苦困难的客观条件下,延安市裴庄渠从1939年8月动工,到11月大地封冻前就已完成了主要工程。在次年4月底建成竣工并且开闸放水。

“幸福渠”的渠水,水流不尽。建成后的延安市裴庄渠,自裴庄起,经过了庙嘴、磨家湾、枣园、侯家沟,直达杨家崖,全长约6公里,灌溉面积达1500亩,解决了当地5个村的农业生产,让枣园、裴庄一带的群众变“靠天吃饭”为旱涝保收,庄稼连年丰收,为了让子孙后代牢记共产党为人民谋幸福的功绩,当地群众便把这条渠改名为“幸福渠”。

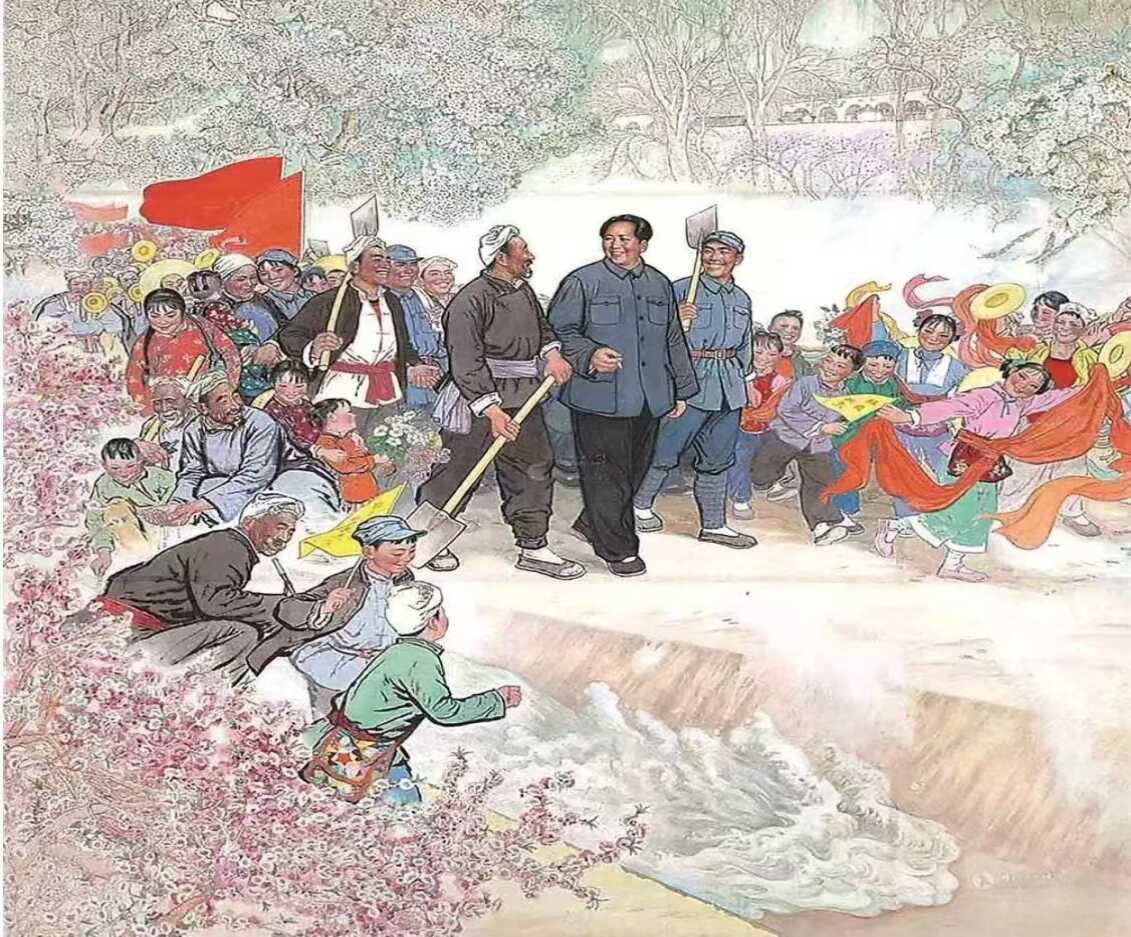

为了将延安时期“自力更生”的精神发扬光大,当时画家刘文西还创作了一副国画,更是让幸福渠流传佳话。

在画面上,敬爱的领袖毛主席兴高采烈的与一大群农民看幸福渠开闸放水,乡亲们喜气洋洋,整幅画面中出现的人物有四五十人之多。毛主席的形象置于画面中央,非常的突出。主席旁边是一位陕北老人和一位八路军战士,拿着劳动工具,毛主席身穿灰粗布军装,他习惯手上夹一支烟。通过他的走路姿态姿,更能体现这是一种革命的自信。此外,画面中,隐约出现的窑洞、欢快流淌的幸福渠水,陕北老汉任渠水流淌过手心时满脸洋溢的笑容、儿童们手拿锣鼓、绸缎快乐的表情,以及要给主席献花的小姑娘和抱着她姐姐欢快的神情,整个画面仿佛让人身临其境,时刻感受到“幸福渠”通水时,锣鼓喧天的喜庆氛围。

这幅国画更是成为了美术经典中的党史。

现如今的幸福渠,它已经成为一个重要的旅游景点。游客在参观革命旧址的同时,更能感受到这个红色水利工程带来的历史记忆和现实意义。