水是生存之本、文明之源,人类社会的生存发展离不开水。纵观我国古代城市的选址和建设,都是傍水而居。密布的自然河道和交错纵横的人工渠道构成了完善且发达的隋唐长安城城市水网。

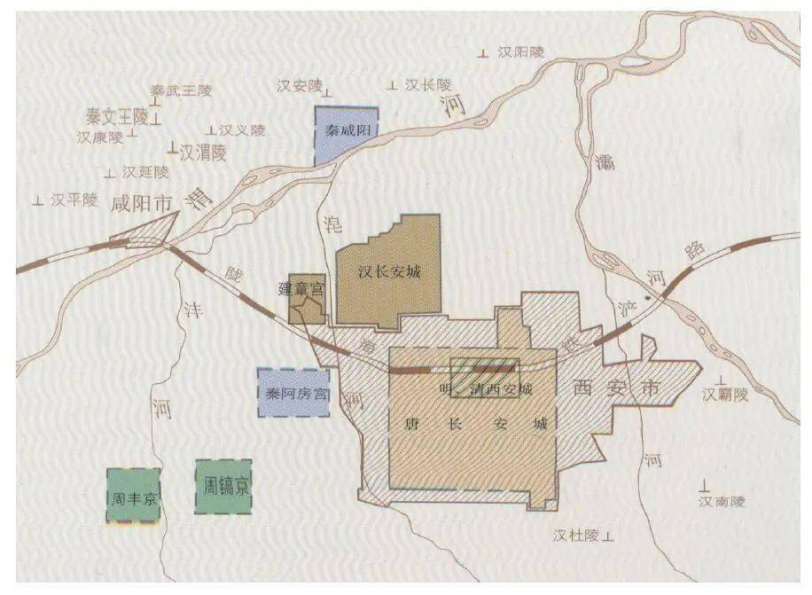

汉唐长安城水系示意图

1.选址的考量

古往今来,都城城址的选择需要考量地形、河流、交通、城市用水、政治、军事等多方面的因素,古人出于自然生存需求多邻水而居、择水而憩,水资源就成了其中一个非常重要的因素。汉江谷地龙岗寺古人类遗址、浐河西安半坡遗址等都是古人类逐水而居的印证。

《管子》认为“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上,高勿近旱而水用足,下勿近水而沟防省。”“乡山左右,经水若泽,内为落渠之写,因大川而注焉。”也就是说,中国古代的城市,必须要建立在一个水渠纵横的水网地带,方便供水和排水。所以,从春秋战国至明清年代的中国城市,基本都遵循这样的建设理论。秦、汉皆有遵循,建都于关中,依渭水而建。《史记》中就有记载,称其为“金城千里”“天府之国”和“四塞之国”,秦岭及其北麓在汉代也被人称为“陆海”。然而,关中作为许多朝代帝王的京畿重地,随着经济社会发展、人口不断增长,建筑宫室,营筑坟墓,所耗树木无法计数。其中主要是就近砍伐,使关中地区渭河流域森林植被遭到了严重的破坏,且当时城市内的污水都是直接或间接排至渭河,使渭河及其周围地下水水质严重受到污染。渭河流域从《汉书·地理志》中记载的:“山水清丽,林跨数郡。”变成了《隋书·庾季才传》记载的长安城:“汉营此城,经今将八百岁,水皆咸卤,不甚宜人。”。

由此可见,秦汉时期渭河北岸的都城已经不适宜人居了。再加上渭河水患频发,如果邻渭水而建,城市还容易遭受洪水侵袭。据《隋唐嘉话》记载:“隋文帝梦洪水没城,意恶之,乃移都大兴。”因此,隋唐时期经过多方面的考量就舍弃了渭河北岸,选择渭水南岸的二级阶地建立都城。

2.优越的地理位置

汉唐长安城位置示意图

《隋书·高祖纪上》载:“龙首山川原秀丽,卉物滋阜,卜食相土,宜建都邑。”地理位置得天独厚,南依秦岭,北邻渭水,地势开阔,平原面积较大,靠近发源于南山的诸河流,河网密集。具体来说,一是负山面水的有利地势,为长安城提供了丰富的水源,也避免了洪水对城市的危害。二是隋唐长安城位于众多河流冲积的平原上,土壤肥沃。三是方便了大量的物资能够通过水运运往都城长安。

诸多史料均有对隋唐长安城绝佳的地理位置进行描述,《唐六典》载:“南直钟南山子午谷,北据渭水,东临灞川,西次沣水。”《长安志》更是言之:“京城南侵终南子午谷,北据渭水,东临灞浐,西枕龙首。”充分体现了水源是选址的关键且重要因素。

隋唐长安城,除周围的八条自然河流外,人工修建的“五渠”与“八水”共同构成了隋唐长安城完备的城市水利系统。